経団連の資料を参照しています

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/082.html

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/082_honbun.pdf

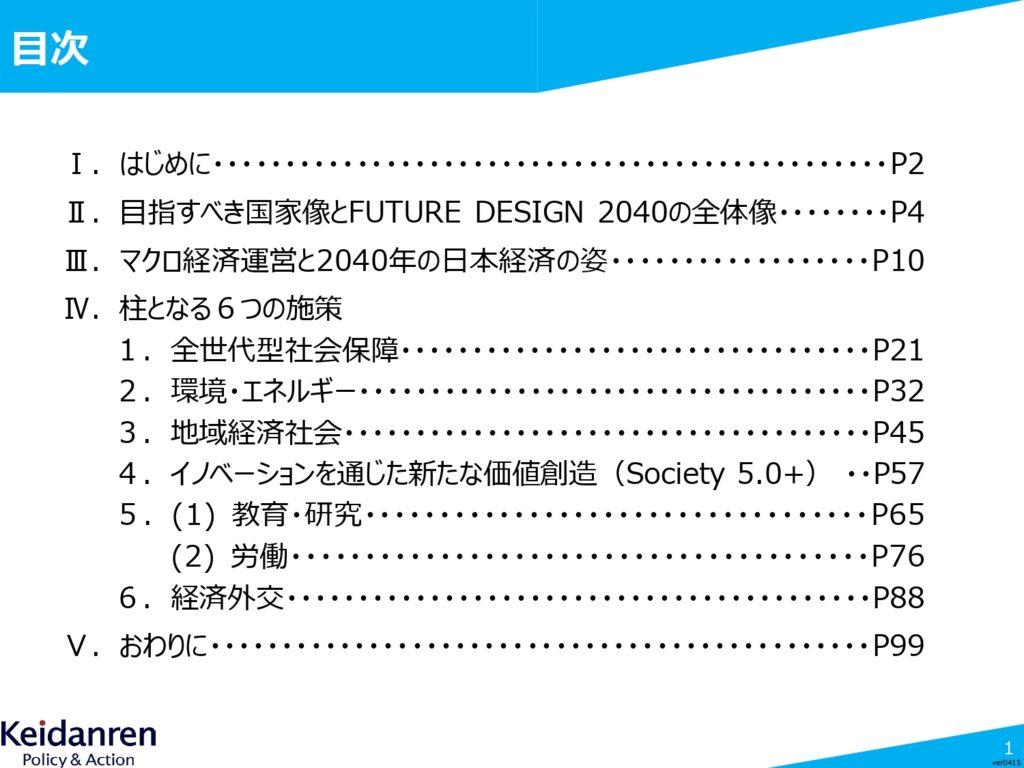

I. はじめに・・・・・・・P2

II. 目指すべき国家像とFUTURE DESIGN 2040の全体像・・・・・・・・P4

III. マク□経済運営と2040年の日本経済の姿・・・・・・・・・・P10

IV. 柱となる6つの施策

1.全世代型社会保障・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21

2.環境・エネルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32

3.地域経済社会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P45

4.イノベーションを通じた新たな価値創造(Society 5.0+) ・・P57

5.(1) 教育・研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P65

(2) 労働・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P76

6.経済外交・・・・・・・・・・・・・・・・・P88

V. おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P99

経団連会長に就任してから最初の挨拶回りの際に、今井敬名誉会長から言われた言葉が今も心に残っています。

「経団連は国全体のことを考えて正論を主張しなければならない」

眼光鋭く言われた、力強いその一言にピンと背筋が伸びる思いがしました。この年になって、こんな気持ちになるとは思いもよらず、中西宏明前会長から急遽バトンを受け取った私の心の揺らぎを見透かされたような気がしました。

この時、私の経団連会長として進むべき道が決まったような気がします。時はコロナ禍、社会全体に不安感や閉塞感が広まる中で、ぶれることなくあるべき正論を発信する。そういう経団連でありたいと決意を新たにしました。

繰り返し申し上げてきたキーワードは「社会性の視座」。より良き社会なくして経済は成り立ち得ません。

そして、持続的な経済成長は公正・公平といったある種の価値観や倫理観を伴うものだと私は考えます。また、注力して取り組んできた課題は、行き過ぎた資本主義の二つの弊害。その一つ生態系の崩壊に「GX提言」、いま一つ格差の問題に「分厚い中間層の形成」を提言しました。

そして、経団連会長としての最後の年に、将来世代の立場も踏まえて日本の未来社会の姿を描く『FUTURE DESIGN 2040』を作成しました。作成に当たっては、こうした私の思いや正論を発することを心掛けました。

ご覧いただく全ての方にとって、このFD2040が、混とんとする日本の経済社会において、あるべき方向を示す手掛かりとなれば、これに勝る喜びはありません。

一般社団法人 日本経済団体連合会 会長

・より良き社会のための経済であり、経済のためのより良き社会ではないと思います。

・目指すは「分厚い中間層の形成」ではなく、誰も取り残さない社会であるべきです。

全国最低収入の方もなんの不便もなく文化的生活を送ることができる社会を目指すべきだと思います。

「分厚い中間層の形成」以下全員に目を向ける社会であるべきです。本文からはその気概が読み取れません。

目指すべき国家像

1.国民生活と社会の姿

◆ 国民一人ひとりが誇りをもって主体的、自立的に個性や能力を発揮し、社会的役割を果たしながら、十分な経済的、時間的豊かさを享受することで、ウェルビーイングがかなえられ、将来世代が希望を持ち続けられる国民生活を実現する

◆ 公正・公平、安全・安心で、各々の多様性が尊重される包摂的で持続可能な社会を構築する

2.経済・産業の姿

◆ 社会課題の解決を通じ、国内外の持続的な経済・社会の発展に貢献する

「科学技術立国」、「貿易・投資立国」を実現し、成長の源泉とする

◆ 「成長と分配の好循環」を継続させ、地域経済社会を含めた活力ある経済と分厚い中間層を形成する

3.国際社会における地位

◆ 総合的な国力の向上を図るとともに、官民連携による主体的な外交や国際貢献、人の交流を通じた相互理解の醸成により、法の支配に基づく自由で開かれた国際経済秩序の維持・強化に貢献する

◆ 国際社会から信頼され、選ばれる国家を築く

・「分厚い中間層の形成」以外に収入最底辺の方々への配慮が必要である。そこを明言すべき。

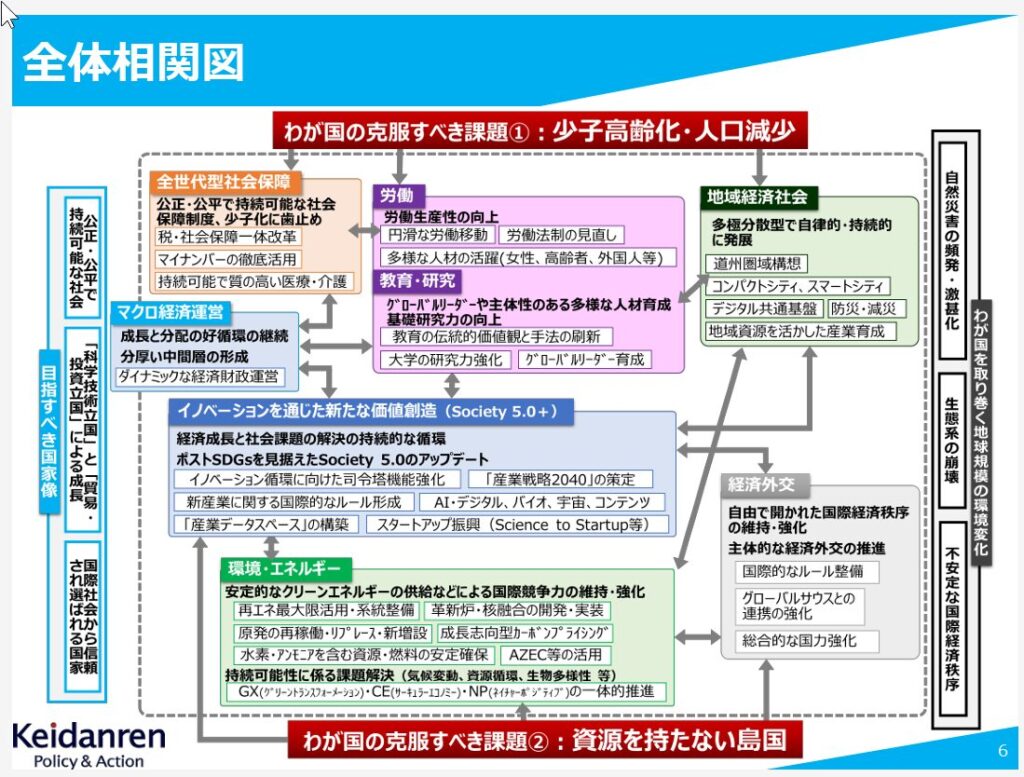

全体相関図

・この複雑な相関図を理解できる人がいるのだろうか、誰も理解できないと思う、作者さえも。

何故なら、目指すべき国家像に必然性を感じないから、そんなものを基盤にして考案される施策が意味不明となるからだと思う。

目指すべき国家像は「全国民の幸福」であるべき。

幸福を構成するのは「物的条件」(経済等)・「心的条件」(他人から認められる等)。

これを基盤にして、施策を講じるべきである。

その基本が無いから、この全体相関図を見ても関連性が無いものが羅列されているものにしか見えない。

故に、意味不明となる。

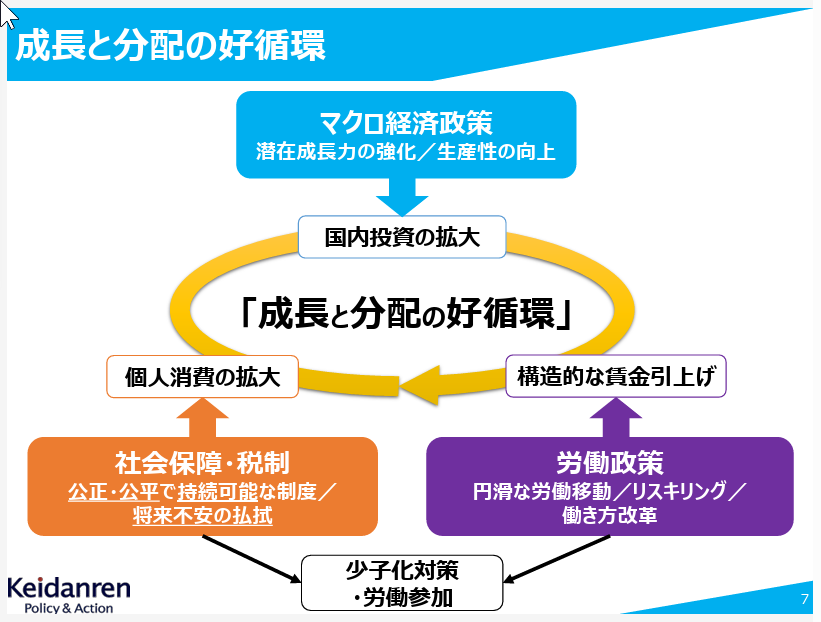

成長と分配の好循環図

FUTURE DESIGN 2040の全体像

◆ 日本の2040年を展望したとき、国内では①少子高齢化・人口減少と、②資源を持たない島国、という2つの制約条件、すなわち克服すべき課題が立ちはだかっている。さらに、自然災害の頻発・激甚化、生態系の崩壊、不安定な国際経済秩序といった様々な地球規模の問題も、わが国の将来に大きな影響を及ぼしている

◆ 目指すべきは、将来世代が希望を持ち続けられる公正・公平で持続可能な社 会である。そのための日本の経済・産業の姿は、課題解決を持続的な成長の源泉とする「科学技術立国」と「貿易・投資立国」の実現であり、国際社会においては、信頼され選ばれる国家にならなければならない

◆ 目指すべき国家像を築くために、特に重要な柱となる6つの施策がある。1.全世代型社会保障、2.環境・エネルギー、3.地域経済社会、4.イノベーションを通じた新たな価値創造、5.教育・研究、労働、そして、6.経済外交である。また、これらの施策を進めるためには、マク□経済運営のあり方が重要な基盤となる

◆ これらの様々な課題や施策は、相互に絡み合う「入れ子構造」を成していることに留意しなければならない。個々の分野だけの部分最適ではなく、全体最適の視点で進めることが必要である。そのために、政府のみならず、企業も含めたステークホルダー全体で社会性の視座に基づいて問題意識を共有し、国民理解を得ながら、連携して施策を遂行すべきである

課題や施策の「入れ子構造」の図

・「これらの様々な課題や施策は、相互に絡み合う「入れ子構造」を成していることに留意しなければならない。」と述べて、その通りの意味不明な図を記載している。

自分達が意味不明な概念を創造し、その意味不明な中に飛び込み苦しんでいるマゾヒストにしかみえない。

社会保障、労働、教育・研究、地域経済社会、環境・エネルギー、を、需要部分と供給部分に2分して分かり易く説明できないことに驚く。

以降は、後日論評予定です

—————————————————

(兆円)

650

GDPの推移

600

550

500

450

400

350

300

250

200

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

出所:内閣府「国民経済計算」

(年度)

世帯所得(再分配後)分布の変化 世帯所得(再分配後)分布の変化 世帯所得(再分配後)分布の変化

(全世帯) (世帯主35~44歳) (世帯主45~54歳)

全体に占める割合(%) 全体に占める割合(%) 全体に占める割合(%)

30 30

2019年(中央値:374万円)

25 25

1994年(中央値:505万円)

20 20

15 15

10 10

5 5

30

2019年(中央値:464万円)

25

1994年(中央値:566万円)

20

15

10

5

2019年(中央値:515万円)

1994年(中央値:690万円)

0 0 0

(万円) (万円) (万円)

注:世帯人員数の変化等による影響が含まれる点に留意。出所:内閣府「令和4年度経済財政白書」

0.4

可処分所得のジニ係数の国際比較

(2021年)

0.375

(倍)

6.0

可処分所得の上位10%/下位10%の

国際比較(2021年)

5.4

0.35

5.0

0.3

4.0

0.25

日本 米国 英国 ドイツ フランス イタリア カナダ 韓国

注:ドイツのみ2020年の値

3.0

日本 米国 英国 ドイツ フランス イタリア カナダ 韓国

出所:OECD「Income Distribution Database」より作成

(%)

300

各国の政府債務残高対GDP比の推移

S&P

Fitch Moody’s

日本国債の格付の推移

250

日本(A+) 250%

イタリア(BBB)

AAA

AA+

Aaa

Aa1

200

150

100

50

135%

米国(AA+) 119%

フランス(AA) 110%

カナダ(AAA) 107%

英国(AA) 100%

AA AA- A+

A

Aa2 Aa3 A1

A2

0

2000 2005 2010 2015 2020

ドイツ(AAA)

63% A-

(年)

A3

1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 (年)

注:各国名カッコ内はS&Pによる2024年8月時点の格付、数字は2023年の政府債務残高対GDP比の値

◆ 人口減少化においても成長と分配の好循環を持続させていくことが、あらゆる施策の大前提

◆ 長らく続いたデフレ(マインド)から完全に脱却し、民主導の力強い経済が実現するよう、官民連携による「ダイナミックな経済財政運営」を推進

◆ 持続的な成長、ワイズスペンディングの徹底により、結果として財政も健全化に向かう国・地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化の継続、債務残高対GDP比の安定的な引下げの定着を目指す

◆ 官民による投資拡大は、短期的な投資需要の押し上げだけでなく、中長期的にはマク□経済全体の供給力を向上させることから、コストプッシュ型インフレの抑制にも寄与

成長と分配の好循環を継続させ、分厚い中間層を形成

試算の前提

(%)

実質GDP(2015年基準)成長率の推移

(%)

名目GDP成長率の推移

2.5 6.0

2.0

5.0

1.5

1.0

0.5

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0 0.0

(年度) (年度)

(%)

260

一般政府の政府債務残高(対GDP比)の推移

240

220

200

180

160

140

(年度)

(%)

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

所得階層別実質可処分所得の伸び率の推移

低・中間層:改革実現ケース

(万人)

14,000

12,000

10,000

年齢階層別人口の将来推計 (%)

45

75歳以上 65~74歳 15~64歳 0~14歳 高齢化率(右軸)

40

35

8,000

6,000

4,000

2,000

2024年

総人口

1億24百万人

15~64歳

73百万人

65歳以上

36百万人高齢化率 29.4%

11百万人減

11百万人減

2040年 30

総人口

1億13百万人

15~64歳 25

62百万人

65歳以上 20

39百万人

高齢化率

34.8% 15

10

5

0 0

出所:総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(全国)」

(年)

(兆円)

140

120

100

80

60

40

20

社会保障給付費と対GDP比の推移

(%)

30

25

20

15

10

5

社会保障の給付と負担

(2024年度予算ベース)

社会保障給付費 137.8兆円

0 0

(年度)

給付 負担

注:給付費の値は、2000~2022年度が社会保障費用統計、2023~2024年度が予算ベース

出所:国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」、厚生労働省資料、内閣府「四半期別GDP速報」、

(%)

70

国民負担率の国際比較(2019年)

国民負担❹

67.1%

含む財政赤字

60

国民負担❹

国民負担❹

46.5%

国民負担❹

54.9%

含む財政赤字

54.9%

71.4%

国民負担❹

56.4%

含む財政赤字

56.4%

50 44.4% 含む財政赤字

含む財政赤字

49.7% 国民負担❹

32.4%

含む財政赤字

49.6%

租税負担率

30

20

10

0

-10

消費税・付加価値税

の標準税率

25.8

-5.3 日本

10%

40.7%

米国 英国

20%

0.0

ドイツ

19%

フランス

20%

5.2

0.0

スウェーデン

25%

うち消費課税社会保障負担率

財政赤字率

注:グラフの値はいずれも対国民所得比。米国では、連邦における付加価値税は存在しないが、地方税として、売買取引に対する

小売売上税が存在(例:ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計8.875%) 25

(%)

50

40

30

20

10

0

-10

国民負担率の推移

地方税負担率 国税負担率

社会保険料負担率 財政赤字対国民所得比

(%)

100

80

60

40

20

0

現役世代の健康保険料収入の使途の変化

(組合健保、医療)

現役世代の保険料のうち高齢者医療の財源として充当される割合 38.8% → 43.1%

その他(保健事業等)退職拠出金※

前期高齢者納付金後期高齢者支援金保険給付

※ 退職拠出金とは、退職者

(国保に加入)への医療給付 の財源として拠出するもので、 2008年度に廃止、2023年度まで経過措置

-20

2008年度

計6.7兆円

2021年度

計8.5兆円

(年度)

出所:厚生労働省保険局調査課「医療保険に関する基礎資料」

社会保険料・直接税負担の可処分所得への寄与度

世帯主年齢別の消費性向の推移

(%)(2000年から2023年、2人以上勤労者世帯)

0

-2

-4

-6

(%)

90

85

80

75

70

65

60

(2人以上勤労者世帯)

-8

全世帯

55

上位80~ 上位60~ 上位40~ 上位20~ 上位20% 50

平均 100%

80%

60%

40%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

出所:総務省「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」より作成

注:消費性向は、消費支出÷可処分所得で計算

(年)

出所:総務省「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」より作成

◆ 公正・公平で持続可能な制度の実現に向け、税と社会保険料を合わせた国民負担のあり方を一体的に見直すべく、これらを総合的に検討する組織(仮称:「税・社会保障一体改革推進会議」)を設置

◆ 現役世代への負担が大きい社会保険料の増加を抑制し、税による財源確保を進め、税と社会保険料 のバランスを適正化

◆ ①応能負担(富裕層の負担増)の徹底、②消費増税、もしくは両者の組み合わせ、あわせて③企業の応分の負担等を検討

And

税と社会保険料のバランスを適正化

◆ ①応能負担(富裕層の負担増)の徹底でも財源確保が十分でなければ、②消費増税、③企業の応分の負担増等を行う。ただし、「成長と分配の好循環」の実現を阻害することがないよう、②と③の負担増のタイミングは景気等への影響を勘案すべきであり、逆進性対策も必要

改革実現ケースにおける租税負担率と社会保険料負担率の推移

(年度)

(%)

56

潜在的国民負担率の推移

(%)

0

財政赤字(対国民所得比)の推移

55 -1

54 -2

53 -3

52 -4

51 -5

50 -6

49 -7

(年度) (年度)

◆ 公正・公平な制度の基盤としてのマイナンバーの活用

● マイナンバーと所得・資産(銀行口座等)の紐づけの義務化

● 困窮者等の真に必要な者への適時・適切で効率的なプッシュ型給付の実現

● マイナポータル等を活用した税・社会保障関連事務の抜本的簡素化

◆ 公正・公平に人々を包摂し、働き方や年齢に中立な労働参加促進型の制度確立

● 「年収の壁問題」の解消に向け、

適用拡大の推進に加え、将来的には

公的年金制度の第3号被保険者を見直し併せて所得税法上の配偶者控除も見直し

● 「L字カーブ」の解消、働き方改革、

仕事と家庭の両立支援のさらなる推進

「年収の壁」縮小のイメージ

◆ 人口減少下においても持続可能で質の高い医療・介護制度に向けた取り組み

● 医療・介護DXの推進(AI・□ボット等の活用 等)による効率化

● 健康寿命の延伸(健康経営、予防、高齢者の就労促進 等)

● 介護分野の人手不足対応(高齢人材の活用、事業の大規模化等)

● サービス提供の持続可能性向上に向けた集住・コンパクトシティの推進

● 医療・介護分野におけるイノベーション促進に向けた環境整備

● 保険給付対象の重点化、適正化、セルフメディケーションの推進 など

Ⅳ.柱となる6つの施策

2.環境・エネルギー

目指すべき姿

■ GX(グリーントランスフォーメーション)・CE(サーキュラーエコノミー)・NP

(ネイチャーポジティブ)が一体的に進展している

■ 2050年CN(カーボンニュートラル)に向けて、GHG(温室効果ガス)を着

実に削減し、世界のCNに貢献。自然との共生実現が着実に進展している

■ わが国の国際競争力強化と経済安全保障に資する、国際的に遜色のない価格による安定的なエネルギーや資源の供給が実現している

※ S+3E:安全性(Safety)の確保を大前提とした、エネルギー安全保障・安定供給(Energy security)、

出所:NOAA/ESRL Global Monitoring Divisionのデータより作成

レアメタルの現有埋蔵量に対する2050年までの累積需要量

※埋蔵量ベース:現時点では経済的に採掘が困難なものを含めて、現時点で確認されている鉱物資源量

出所:経産省、国立研究開発法人物質・材料研究機構資料を一部改変

各鉱石資源の輸出国上位3か国が全世界輸出に占めるシェア(2020年)

※緑はレアメタル、オレンジはベースメタル

「生きている地球指数(Global Living Planet Index)」の推移

※5,495種の脊椎動物における、約3万5千の個体群のデータに基づき、

□ンドン動物学協会が作成。失われた個体数や個体群の数ではなく、特定の地域で確認された生息数の変化を示している。

出所:環境省、World Economic Forum、WWF資料

出所:電力広域的運営推進機関「全国及び供給区域ごとの需要想定」

(2023年度、2024年度)を基に経団連事務局作成

出所:総合エネルギー統計、第6次エネルギー基本計画、総合資源エネルギー調査会第43回基本政策分科会地球環境産業技術研究機構(RITE)

提出資料(2021年5月) を基に経団連事務局作成

出所:総合エネルギー統計、経団連「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて」(2022年5月)を基に

◆ 10年20兆円のGX経済移行債を活用して、民間では対応が困難な革新的技術や社会インフラへの投資を行い、民間企業の予見可能性を高め、民間投資を拡大し、官民連携で 10年150兆円の投資を実現。2040年に向け、これらの戦略的投資促進策を継続

◆ 併せて、成長志向型カーボンプライシング構想を具体化。産業競争力の強化と温室効果ガスの削減を両立させるGX-ETS(排出量取引制度)の適切な設計・運用も通じ、 GX経済移行債の償還財源を確保

- Modern Supply Side Economics※のモデルケース

※ 社会課題の解決にターゲットを絞った政府による財政支出を通じ、民間投資を促進長期計画に基づいて複数年度にわたって政府がコミット、官民連携を推進

◆ 国内外での理解醸成や、ファイナンスド・エミッションに係る課題解決等を通じた、トランジションファイナンスの促進

◆ GX製品に係るグリーン価値の「見える化」に向けたルール整備(指標として、カーボンフットプリントの

みならず、「削減実績量」「削減貢献量」を活用)、GX製品に対する需要創出(公共調達、gx製品購

入のインセンティブ付与、グリーン価値に対する理解醸成)を通じたグリーンマーケットの創出

◆ AZEC(アジア・ゼ□エミッション共同体)等を活用し、日本企業が有する革新的技術や

GX製品を海外展開

◆ CE(サーキュラーエコノミー)

● 質及び量の両面で十分な再生材の供給体制構築に向けて、循環資源の効率的回収や再資源化工程の高度化・脱炭素化を促進。これらを通じ、水平リサイクルを含む質の高い資源循環を実現。地域の特性に応じた地域循環モデルを形成し、雇用創出や住民のウエルビーイング向上を実現

● 資源循環に関する情報流通基盤およびデータベースの構築に取り組み、事業者間のデータ連携や消費者の行動変容を促進。これにより、資源生産性の向上を通じた 環境負荷低減と競争力強化を目指す

● 業種・業態の特性や国際的議論を踏まえた循環性指標や情報開示手法等の確立

◆ NP(ネイチャーポジティブ)

● 自然関連情報等に関する国際通用性のあるデータ基盤の整備・活用の促進

● 取り組み効果の評価・モニタリングにおいて、国際的に認められた、簡便で使いやすく、分かりやすい手法の確立

● 国際社会をリードするNPに関する取り組みモデルの構築・普及

◆ 省エネの徹底と、S+3E を大前提とした多様なエネルギー源のベストミックスの追求

● 再生可能エネルギー

• 地域と共生した規律ある再エネの最大限導入と価格低減

• 再エネへのアクセス拡大と、これに対応する送配電網の整備

• 次世代再エネの開発・実用化の加速

● 原子力・核エネルギー

• 安全性・地元理解を大前提に、既存原子力発電所の再稼働加速

• 核燃料サイクルの確立と最終処分場の確保

• 革新軽水炉の建設に向けた政府方針の早期具体化

• 高速炉・高温ガス炉の早期実用化

• 核融合開発目標の前倒し

● 化石燃料等

• 原燃料の安定調達、権益確保

• 排出削減対策を講じた火力発電設備確保に向けた制度的措置

• 水素・アンモニア等のサプライチェーン構築、混焼・専焼技術の開発・普及

• CCUS(二酸化炭素回収・有効利用・貯留)の社会実装等による化石燃

料利用のCN化

• 省エネ設備への更新促進、高効率設備等の開発・普及

(万kW)

4,000

3,000

2,000

新増設・リプレースがなければ

2040年代から急減

<再稼働に向けた審査状況>

再稼働

14

設置変更許可

3

審査中+未申請

19

(2024年12月時点)

1,000

0

2060年

8基

40年運転

60年運転(仮定)

(年)

出所:経団連事務局作成 43

参考:次世代革新炉の開発スケジュール

出所:第7回革新炉WG資源エネルギー庁資料(2023年12月)、第22回高速炉開発会議戦略WG資源エネルギー庁資料(2024年6月)、第38回核融合科学技術委員会・第35回原型炉開発総合戦略TF合同会合 文部科学省資料(2024年7月)、

「統合イノベーション戦略」(2024年6月)等を基に作成

政府等の役割

◆ 地方自治体・地域を担う多様なステークホルダーの主体性に基づく、バーチャルな圏域も含めた広域

連携の推進(「新たな道州圏域構想」)

◆ 国土のグランドデザイン・中長期の□ードマップの策定、地域生活圏の構築支援

◆ 自然環境の激変に対応したインフラの点検・再整備

◆ デジタルの徹底活用(国によるデジタル共通基盤、デジタルライフラインの総合整備・構築、スマートシティの社会実装等)

◆ 官民連携による戦略的な産業立地、地域産業の振興

◆ 特色ある地方大学の産学連携による地域振興及び担い手の輩出

1976年

2040年

北陸圏

北海道

540 万人

432 万人

地域別の総人口

▲20%

1976年

東北圏

931 万人

1976年

2040年

中国圏

742 万人

614 万人

▲17%

1976年

2040年

535 万人

422 万人

▲21%

1976年

2040年

2040年

首都圏

682 万人

+26%

▲27%

九州圏、沖縄県

中部圏

1976年

2040年

1,359 万人

1,253 万人

▲8%

1976年

2040年

四国圏

407 万人

296 万人

1976年

2040年

▲27%

近畿圏

1,899 万人

1,803 万人

▲5%

1976年

2040年

1,489 万人

1,505 万人

+1%

出所:総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」より経団連事務局作成 47

生産年齢人口(全国)

1976年 7,639万人

2040年 6,213万人

増減率 ▲19%

1976年

1976年

2040年

北陸圏

357 万人

北海道

370 万人

223 万人

地域別の生産年齢人口

▲40%

1976年

2040年

東北圏

632 万人

349 万人

▲45%

1976年

2040年

1976年

中国圏

494 万人

325 万人

九州圏、沖縄県

902 万人

2040年

▲34%

219 万人

▲38%

1976年

2040年

首都圏

2,338 万人

2,484 万人

中部圏

+6%

2040年

667 万人

▲26%

1976年

2040年

四国圏

271 万人

150 万人

1976年

2040年

▲45%

近畿圏

1,281 万人

976 万人

▲24%

1976年

2040年

996 万人

820 万人

▲18%

出所:総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」より経団連事務局作成 48

【設問】地元に残らずに移住することを選択した背景となった事情(複数選択)

仕事(雇用)・教育関係

※「その他」の回答を除く。

※出身地:15歳になるまでの間で最も長く過ごした地域。

出所:国土交通省 国土政策局「企業等の東京一極集中に係る基本調査(市民向け国際アンケート)」(2020.11速報)

◆ 地方「分権」から地方「集権」、中央「集権」から中央「分権」への発想転換:

● 地方「集権」:道州圏域ごとの独自の地域ビジョンと□ードマップの立案・実行

● 中央「分権」:地方支分部局への大幅な権限移譲、地方支分部局を束ね、道州圏域内の調整機能を果たす機関の検討

◆ 道州圏域での施策をリードする主体の明確化・権限強化:

● 中心都市機能を果たす地方自治体(中枢中核都市等)の権限強化

● 各道州圏域と各地経済団体の連携強化※

※ 広域連合制度の活用・権限強化/各地経済団体が策定している地域と道州圏域の独自ビジョンとの連携等

◆ 人口規模ではなく、全体最適の観点からの地方自治体単位の見直し

◆ 行政区域だけにとらわれない重層的な広域連携を推進

● 道州圏域(概ね500万人以上程度)レベルでの施策展開

• 圏域ごとの独自ビジョン実行による圏域内でのエコシステムの形成推進(広域的な交通網や

高等教育・研究、高度医療、産業クラスター等の集積等)

● 中心都市、地域生活圏レベルでのリスク分散型でレジリエントな圏域形成

• 広域での立地適正化計画の策定によるコンパクトシティの形成

• 圏域同士・圏域内のハブ機能の強化

• 圏域ごとの独自ビジョンとの連携

● 地域生活圏の構築

• 従来の生活圏人口30万人規模から、10万人規模程度以上が目安

● 規制・制度改革の推進

圏

域

規

模

各地経済団体 ビジョン・構想等の例 概要

北海道経済連合会 2050北海道ビジョン

(2021年6月策定) ■ 2050年の「望ましい北海道」(ありたい姿)の実現に向け、「オール北海道」で目標に取り組み、『課題解決先進地域』のフ□ントランナーを目指す

東北経済連合会 「わきたつ東北」

(2017年1月策定) ■ 2030年に向けた中期ビジョン

■ 「東北は一つ」という基本理念の下、産学官金による共創を推進し、従 来の経済活動の枠組みを超えて理想の地域経済社会を実現

北陸経済連合会 「北陸近未来ビジョン

(スマート・リージョン北陸)」

(2019年6月策定) ■ 2030年代中頃の「ありたい姿」に関するビジョン

■ 北陸三県を一つの大きな連接した都市圏とみなし、「産業」「観光」「暮らし」の観点からの連携による取り組みについて提言

中部経済連合会 「中部圏の将来ビジョン」

(2019年3月策定)

※新たなビジョンは現在検討中

(2025年2月公表予定) ■ 2050年頃に向けた長期ビジョン

■ 「新世代の成長産業」の創出、投資の呼び込み、広域での連携・つなが

りの強化で持続的に発展する地域の実現を目指す

関西経済連合会 「関西広域連合」(2010年12月設立)

※地方自治法に基づく「広域連合制度」を活用 ■ 防災、観光・文化・スポーツ振興、産業振興、医療、環境保全、資格試験・免許等、職員研修の7分野の広域事務を実施

中国経済連合会 「中国経済連合会ビジョン」

(2016年6月策定) ■ 2030年頃に向けた中期ビジョン

■ 目指す将来像として「活力に溢れ豊かさが実感できる中国地方」を掲げ、地域の自立と連携による広域経済圏の確立を目指す

四国経済連合会 「四国が目指す将来像」

(2022年4月策定) ■ 「大きすぎず小さすぎない適度なサイズ感のサステナブルな島」を目指す

■ 産業振興、観光振興、DX推進、人口減少対策を中心に四国の自治体や大学、他の経済団体など幅広い主体と連携

九州経済連合会 「九州将来ビジョン2030」

(2021年5月策定) ■ 2030年に向けた中期ビジョン

■ 「新たな時代の成長エンジン」、「心の豊かさを成長につなぐ幸せコミュニ

ティ」、「自立型広域連携アイランド」を軸とした持続可能な地域を目指す

注:経団連事務局において、各地経済団体へ、広域経済圏の形成に向けた各地域の特色ある取り組み内容についてヒアリングを実施した内容をもとに整理

◆ 国・地方等の行政システムの統一・標準化(デジタル共通基盤の整備)

◆ 行政の「デジタル完結」を踏まえた国と地方自治体の役割分担の再整理

◆ 各分野(農林水産、観光、エネルギー、医療・介護、教育、スタートアップ、中小企業、防災・減災等)におけるDXの推進

◆ デジタルライフライン(ド□ーン航路、自動運転サービス支援道、インフラ管理DX等)の総合整備・構築

◆ スマートシティの社会実装

◆ 二地域・多地域居住の促進(副業・兼業・テレワークの推進等)

◆ 客観的な分析に基づく地域特性を活かしたまちづくり(「地域の未来予測」の活用等)

◆ デジタル人材の確保・育成、リカレント・リスキリング・マッチング機能の充実

◆ 産学官連携による独自の地域ビジョンにおける地域資源を活かした産業の特定

◆ 地域振興の担い手となる人材育成・教育振興

◆ 地域産業のグ□ーバル展開

◆ 地域ビジョン実現に向けた国の支援

(分野一例)※各分野例は地域の特性に応じて複合的に相乗効果を発揮

①農業

● 地域の特色を用いた農業の成長産業化による食料供給基盤強化(安定供給と

食料自給率向上)に資する施策の展開

● 生産・加工・流通・小売・消費・輸出が有機的に連関したフードバリューチェーン構築

②観光

● 自然や文化、食などの地域独自の資源を活かした持続可能な観光産業の育成

● 観光人材の確保・育成

③エネルギー

● 分散型エネルギーシステムの構築を通じた再エネの地産地消

● 適地でのデータセンター等の立地

➃人材育成・教育振興

● 知の拠点としての特色ある地方大学による地域振興の担い手の輩出

◆ 昨今の各地における災害の頻発化・激甚化を見ると、日本の気候は、もはや亜熱帯化していると言わざるを得ない。こうした自然環境の変化に対して、 将来の災害に備えた防災まちづくり(事前防災)、防災DXの活用、インフラの点検・再整備を推進

①立地適正化とインフラ整備による事前復興

● 地元に愛着を持つ住民には十分配慮しつつ、リスクに応じた居住誘導区域の設定・ハザードマップ等を活用した居住誘導

● リスクの高い地域における立地規制や建築規制による災害リスクの回避

● 地方自治体の公共施設集約によるコンパクト・シティ形成

● 防災集団移転促進事業※の促進

● 調節池等の雨水貯留施設の整備、護岸・防潮壁の嵩上げ等のインフラ整備

● 被災地の復旧・復興、平時からのレジリエントな経済社会の構築に向けて、感染症等の危機管理も担う「防災・危機管理省」(仮称)の設立

②防災DXの推進

● □ボット・ド□ーン・センサー・AI・三次元情報等のデジタル技術を活用したインフラメンテナンス

● デジタルツインを用いた各種災害のシミュレーション、観測データに基づく現実世界への「フィード

フォワード」、センシング(または実測)とAIによる予兆分析

● 災害応急対策における、組織をまたいだ情報連携基盤の活用推進

● 災害復旧・復興における、5G技術等を活用した無人化施工を可能にする制度整備

※ 防災集団移転促進事業:災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、当該地方公共団体に対し、国が事業費の一部補助を行い、防災のための集団移転促進事業の円滑な推進を図るもの

「地域協創アクションプラグラム」の10の政策課題

出所:経団連「地域協創アクションプ□グラム」(2021年11月) 56

Ⅳ.柱となる6つの施策

4.イノベーションを通じた新たな価値創造

(Society 5.0+)

57

※1 Society 5.0:狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会

(Society 4.0)に続く新たな目指すべき社会として、第5期科学技術基本計画(2016年閣議決定)で提唱された概念

※2 SDGs:2015年に国連で採択された持続可能な開発のための17の国際目標であり、その下に、169の達成基準と

232の指標が決められている 58

◆ イノベーションは不確かなものであり、多様な主体の協創とその長期的な蓄積により発現。ディープテックを中心に、先行きが不透明でも長期的に大きなリターンを生み得る領域について、大胆な投資を忍耐強く継続する姿勢を政府が打ち出すことが必要。これは、企業における投資の予見性確保や、産学による人材の長期的育成等にも寄与

◆ これまで経団連においては、不確かな予測に依拠した「選択と集中」ではなく、失敗を許容する「戦略と創発」の重要性を強調

◆ 今後、2040年に向けてわが国におけるイノベーションを促進するうえで、広く国民の理解を得ながら官民による投資をさらに強化するための施策の強力な展開が必要

選択と集中 戦略と創発

選択・集中する分野では既に競争が激化

イノベーションは

想定外の分野から起きる

短期目標を設定せず、多様性と融合によってイノベーション創出を目指す創発的研究・投資

コンテンツ産業の世界市場規模 日本の産業の輸出額等の規模感比較

(注)2022年のデータ(ただし、コンテンツ産業のみ2019年のデータ) (注)2022年のデータ(ただし、石油化学産業のみ2021年のデータ)

(注) 2019年は1ドル=109.0円、2022は1ドル=128.4円で算出。

(データ出所)以下を基に作成。

鉄鋼 世界市場…株式会社グ□ーバルインフォメーション「鉄鋼の市場規模、2027年に1兆9286億米ドル到達予測」 https://japan.zdnet.com/release/30847425/

輸出額 …一般社団法人日本鉄鋼連盟 鉄鋼輸出入実績概況 https://www.jisf.or.jp/data/boeki/index.html

コンテンツ 世界市場…独立行政法人日本貿易振興機構「プラットフォーム時代の韓国コンテンツ産業振興策及び事例調査」 (注)出版・マンガ・音楽・ゲーム・映画・アニメ・放送・キャラクターを抽出の上、重複排除のため簡易的に補正

輸出額 …株式会社ヒューマンメディア「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース2023(確定版)」(2023年12月31日) ※海外市場の売上

http://humanmedia.co.jp/database/PDF/DB2023v3tirashi.pdf

石油化学 世界市場…株式会社グ□ーバルインフォメーション「石油化学製品の市場規模、2027年に7867億4000万米ドル到達予測」 https://japan.zdnet.com/release/30892496/

輸出額 …石油化学工業協会 石油化学製品の国別輸出額 https://www.jpca.or.jp/statistics/annual/kuni_ex_im.html

半導体 世界市場…WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS(世界半導体市場統計)輸出額 …財務省貿易統計(半導体等電子部品)

1000

ユニコーン企業数に占めるディープテック企業数の割合

800

600

400

200

0

アメリカ 中国 インド フランス 韓国 日本

ディープテック その他

注:「ユニコーン企業」とは、評価額10億ドル以上の未上場企業

出所:グ□ーバル・スタートアップ・キャンパス構想有識者会議資料、CB Insights、Pitchbookを基に経団連事務局作成

◆ イノベーション循環によって経済成長と社会課題解決が持続的に実現している社会=「Society 5.0+」(アップデートされたSociety 5.0)に向け、政府は司令塔機能を強化。司令塔の下、産業全体を見据えた長期的かつ統合的な産業戦略となる「産業戦略2040」を官民が連携して策定

◆ 産業・技術・エネルギー・国土・人材等の長期的な方向性と□ードマップを

明示するとともに、産学官の役割分担と緊密な連携のもと、勝ち筋となる戦略分野やその優先順位・投資目標を設定

◆ 同戦略に基づき、政府は新産業創出の鍵を握るキー・テクノ□ジー(量子や

半導体を含むAI・デジタル/バイオ/宇宙/海洋等)やコンテンツ等への中長期的投資にコミット。さらに、イノベーションを促進する規制のあり方をゼ□ベースで検討するとともに、新産業に関する国際的なルール形成を図る

◆ 企業は積極的に投資を拡大。ディープテック分野におけるイノベーションの社会

実装、新産業の創出、それらに必要となる人材の育成・確保に注力

◆ スタートアップ振興を通じて産業界の新陳代謝を高め、イノベーション循環を加速

①AI・デジタル(量子や半導体含む)

◆ 企業・国境を越えたデータ連携・共有の標準化された仕組みである「産業データスペース」の構築

◆ 計算資源や研究者の確保・育成

◆ イノベーションとリスク対応を両立するAI制度の構築(含、アジャイルな制度見直し)

②GX

◆ P38、39参照

③バイオ

◆ 「課題オリエンテッドな」□ードマップの策定

◆ 国内製造基盤の構築・強化、バイオ製品の市場形成に向けたグ□ーバルなルール形成

◆ バイオ医薬品、再生・細胞医療をはじめとするイノベーションの適切な評価

◆ 国民理解醸成のためのコミュニケーション・情報発信・対話

➃宇宙

◆ □ケットビジネスの拡大

◆ 衛星データ活用によるイノベーション創出

◆ □ケットや衛星に必須の先端技術の開発・権利化・国際標準化

◆ ポストISSの地球低軌道活動への産業界の本格的関与

⑤コンテンツ

◆ 世界における日本発コンテンツのプレゼンスの持続的拡大(制作力強化→海外展開→産業の持続的成長→クリエイター等への還元というIPを起点とした好循環の確立)

◆ 長期視点でのコンテンツ振興戦略推進、司令塔機能強化、関連予算の大幅拡充、人材育成・確保、

挑戦支援、デジタル化、海賊版対策、□ーカライズ・プ□モーション促進、拠点形成、経済圏拡大

◆ スタートアップは社会課題を解決するイノベーション創出の重要な担い手であり、 Society 5.0+の実現に不可欠。スタートアップの成長・拡大を図り、グ□ーバルで活躍するスタートアップを生み出すべき

◆ 研究とスタートアップの好循環(Science to Startup)を日本全体に根付かせ、ソフトウェア系のスタートアップだけでなく、世界共通の社会課題を解決しうるディープ テックスタートアップを数多く創出

● 優れた研究の社会実装を増やすための大学改革。大学外部からの能動的な知の発掘と、大学からの押し出し

● 戦略的な特許等の取得

● 海外からの資金や優秀な人材の呼び込み

● 研究者、スタートアップ支援人材の積極的な海外留学

● アカデミアと産業界の人材の往来の活発化

● 大企業による、対等なパートナーとしてのスタートアップとの連携(大企業自身の競争力強化のための製品・サービスの調達、M&A 等)

65

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術指標2023調査資料-328(2023年8月)

人口100万人当たりの博士号取得者数の国際比較

出所:文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2024」

出所:Japanese research is no longer world class — here’s why (nature.com) 70

教室の中の多様性

小学校35人学級

0.8人

1.0人

10.4人

2.7人

学校種の現状

出典:注1:生徒一人一人の能力・適性、興味・関心、進路希望等に応じた多様で柔軟な教育のため導入

注2:心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的と して導入。1年生から9年生までの児童生徒が一つの学校に通う特質を生かして,9年間の教育課程において「4-3-2」や「5-4」などの柔軟な学年段階の区切りを設定することも可能

注3、4:文部科学省「令和5年度学校基本調査」(2023年度)

注5:文部科学省ホームページ飛び入学実施大学一覧(2024年5月時点)

新しい教育手法により個別最適な学習を導入開始

● 経済産業省EdTech導入補助金学びと社会の連携促進事業

出所:総合科学技術・イノベーション会議「Society 5.0の実現に向けた教育・人材

育成に関する政策パッケージ」(2022年6月)を基に経団連事務局にて加工

事例:株式会社理究の授業支援ツール

「名人へのみち」による算数の個別最適化学習では、学習成果を感じる児童が

70.8%

◆ 多様なバックグラウンドを持つ人たちと世界各国で学び協働する経験を拡充高校、大学段階で、海外に長期留学する生徒・学生、国内に留学する外国人の数を飛躍的に拡大

◆ 国は奨学事業の拡大を通じて、高校生・大学生の長期海外留学を推進

奨学金事業予算を大幅に拡充(高校・大学・大学院在学の希望者が留学するために必要な金額は1兆円規模と試算※)※2024年度予算は89億円企業も、生徒・学生の留学を支援

◆ 大学のグ□ーバル化を推進

● 秋季入学・卒業やクォーター制の導入推進などにより、学事暦を柔軟化

● 英語のみで学位を取得できるコース設置やジョイント・ディグリーの締結を推進する大学に、基盤的経費の配分を増額

◆ 企業は、留学を通じた経験を評価し、海外留学経験者や外国人留学生を積

極的に採用するため、採用スケジュール、キャリアプラン、評価・

報酬制度を見直し

◆ 国際卓越研究大学等の大学ファンドによるトップ校支援の加速(高さの引上げ)と

基盤的経費の拡充等(裾野の拡大)の双方を行うことにより、研究者が十分な資金と時間を得ることで、研究力を抜本的に強化

科研費(科学研究費助成事業)拡充のイメージ 国立大学法人運営費交付金 拡充のイメージ

2014 2024 2030 2040

2004 2014 2024 2030 2040

◆ 大学数・規模の適正化(統廃合)、大学の経営ガバナンスの充実と人事マネジメントの改革の推進

◆ 基礎研究・学術研究等に対して国が幅広く研究開発投資を行う意義を十分国民に理解してもらえるよう、アカデミア自身が、積極的かつ簡易なコミュニケーションを実施

◆ 知の拠点として、地域固有の資源や強みを活かして地域の課題を解決

するなど、地域創生の核としての役割を果たすとともに、地域振興の担い手を輩出。高等教育において、博士人材等高度専門人材を養成する機能を強化

◆ 就職活動の早期化・長期化の影響により、修士課程・博士課程の学生が十分な研究時間を確保できず、大学における研究力の低下を招いているという指摘に対し、経済界は、修士課程・博士課程の学生の研究を奨励すべく、通年採用を一層活用し、大学院修了後の採用を拡充

◆ 初等中等教育では、個を尊重し、多様性や主体性、好奇心を育てる教育を実現

◆ 特定分野に秀でた児童・生徒の学びの場や、あらゆるレベル・分野で各々に最適な学びを提供

● 実質的な「飛び級」の推進(義務教育学校・中等教育学校の普及等)

● 学校外での高度な学びの機会拡大

◆ 文理分断からの脱却

● 高校段階からの文系・理系のコース分けの是正

● 大学入試では、探究的な学習など主体的な学びの成果等を評価する総合型選抜を主流にすることで、文理融合型の選抜が普及

◆ 探究活動等の拡充に向け、費用、人員等で産官学が連携

◆ 教育DXの推進

● エドテックを活用し、個別最適化された学習や協働学習を推進

● 教員の校務を効率化し、より創造的な指導に取り組める環境を整備

● ICTにより全国民に質の高い教育へのアクセスを保障し、地理的要因による教育格差を是正いつでもどこでも何歳でも学べるリモート教育の整備

◆ 中学入試、高校入試、大学入試において、個性を評価する入試が一般化することで、行き過ぎた偏差値教育を是正

目指すべき姿、政府・企業の役割

目指すべき姿

■ リカレント教育等の充実と円滑な労働移動の推進・定着により、日本全体の生産性が先進諸国トップクラスとなっている。付加価値の増大を伴って賃金総額が安定的に増加し、適度な物価上昇を前提に、実質賃金と個人所得がプラスで推移する好循環が実現している

■ エッセンシャルワーカーを含む多くの働き手が、企業の支援と自己啓発によってスキルアップに励み、雇用され得る能力(エンプロイアビリティ)を継続的に向上させ、自身の希望するキャリアを主体的に形成している

■ DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)が浸透し、多様な人材が、時間と場所にとらわれず、個性を活かしながらエンゲージメント高く働き、イノベーションを継続的に創出し、付加価値の増大に寄与している

出典:パーソル総合研究所「働く10,000人成長実態調査2022 20代社員の就業意識変化に着目した分析」(2022年8月)より経団連事務局が一部加工

希望する人事管理の方針

注:会社等に雇われている、 正規社員の回答を分析

出所:厚生労働省「新しい時代の働き方に関する研究会」 報告書 参考資料(労働者の働き方・ ニーズに関する調査について(中間報告) )

(万人)

14,000

12,000

日本人と外国人の推計値

日本人 外国人 総人口のうち外国人の占める割合(右目盛り)

12.0%

10.0%

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

0.0%

(年)

(万世帯)

1,400

1,200

専業主婦世帯と共働き世帯の推移

1,278

(分)

300

無償労働時間の国際比較

(週平均1日あたり)

1,000

800

600

400

517

28.8%

200

100

200 0

0 (年)

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

出所:厚生労働省「労働力調査」

出所:内閣府「男女共同参画白書 令和5年版 」

区分 導入手続き 適用労働者割合

(適用人数)

フレックスタイム制

労働基準法第32条の3 就業規則での規定、労使協定の締結 10.6%

(約293万人)

事業場外みなし労働時間制労働基準法第38条の2 労使協定の締結義務等はない。しかし、みなし労働時間が所定労働時間を超える場合労使協定を締結することが望ましく、協定を締結する場合みなし労働時間が法定労働時間を超える際は労働基準監督署への届出が必要。 7.6%

(約210万人)

専門業務型裁量労働制

労働基準法第38条の3 対象者個人の同意取得、労使協定の締結、労働基準監督署への届出 1.1%

(約30万人)

企画業務型裁量労働制

労働基準法第38条の4 労使委員会の設置・決議、労働基準監督署への届出、対象者個人の同意取得、労働基準監督署長への定期報告 0.2%

(約6万人)

高度プ□フェッショナル制度

労働基準法第41条の2 労使委員会の設置・決議、労働基準監督署への届出、対象者個人の

同意取得、労働基準監督署長への定期報告 0.005%

(1,340人)

出所:表は経団連作成。導入手続きについては厚生労働省「現行の労働時間制度の概要」、

フレックスタイム制・事業場外みなし労働時間時間制・裁量労働制の適用労働者割合については厚生労働省「2023年就労条件総合調査」(企業全体の全常用労働者のうち、期間を定めずに雇われている労働者(パートタイム労働者を除く。)が対象)、

高プ□の適用人数については厚生労働省「高度プ□フェッショナル制度に関する報告の状況(2024 年3月末時点)」から数値を引用、

フレックスタイム制・事業場外みなし労働時間制・裁量労働制の適用労働者数、高プ□の制度適用労働者割合については総務省労働力調査(基本集計、2023年度平均)をもとに厚生労働省「2023年就労条件総合調査」の調査対象範囲に準拠して経団連事務局が推計。

制度 あっせん 労働審判 裁判上の和解

概要 都道府県労働局の「紛争調整委員(労働問題の専門家で構成)」が紛争当事者の間に入り話し合いを促進。当事者双方が求めた場合、両者が採るべき具体的なあっせん案を

提示 裁判所の「労働審判委員会

(裁判官1名、労働審判員

2名で構成)」が調停による解決を試みる。調停が成立しなければ、解決案( 労働審判)を提示し、紛争の解決を促進 訴訟手続により当事者間の権利義務または法律関係の有無を判断し、法的解決を図る

「民事訴訟」において、訴訟の途中に話し合いにより解決を促進

利用件数

(解雇等の関連) 793件

(2023年度) 1,658件

(2023年) 584件

(2023年)

解決に要した期間

(中央値) 2.1か月 6.6か月 18.3か月

解決金の水準 平均値 1.6か月分 6.0か月分 11.3か月分

第1四分位数 0.5か月分 2.8か月分 3.6か月分

中央値 1.1か月分 4.7か月分 7.3か月分

第3四分位数 2.1か月分 7.7か月分 14.0か月分

低 高

出所:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.174 労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」

「労働政策研究報告書No.226 労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」裁判所「令和5年司法統計年報 1 民事・行政編」、厚生労働省「「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

◆ 円滑な労働移動の推進・定着に向けた諸制度の整備・拡充

● 健全な労働市場、デジタル技術を活用した民間雇用仲介事業者の一層の育成、政府と民間事業者による相互補完的な雇用のマッチング機能の強化・高度化

● 円滑な労働移動に適した雇用のセーフティーネットへの移行(モラルハザードが発生しないよう制度面での十分な配慮を前提とした再就職手当増額など、早期再就職へのインセンティブ付与をより重視した雇用保険制度改革等)

● ジョブ型雇用を最適に組み合わせた「自社型雇用システム」の確立と不断の検討・見直し(仕事・役割・貢献度を基軸とした人事・賃金制度の見直し・拡充 等)

● 働き方や年齢に中立な労働参加促進型の社会保障制度(P31参照)

◆ 有期雇用等労働者の活躍支援策の推進

• 同一労働同一賃金の徹底、不本意有期雇用等労働者と意欲と能力のある有期雇用等労働者の正社員登用(多様な正社員制度の活用等)

◆ 多様な人材(高齢者、若年者、ジェンダー、外国人等)の活躍支援策の推進

● 高齢者

• 「定年年齢の引上げ」や「定年・役職定年廃止」、退職金制度のあり方を含めた人事・賃金制度全体の再構築

• 副業・兼業や業務委託、NPO法人等での就業推進

● 若年者

• 若年者の就労ニーズを踏まえた採用方法の多様化の推進

• 明確なキャリアパスの提示、働き手本人の希望と企業のニーズを踏まえた配属・異動

• 付加価値の増大に資する企業内人材育成施策の拡充

• 若年層を含む優秀な社員を積極的に昇進・登用(抜擢人事の推奨)

◆ ジェンダーに関係なくライフイベント(婚姻・家事・育児・介護等)に取り組む社会

● 性別役割分担意識をはじめとするアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)の払拭

● 専業主婦世帯の減少・共働き世帯の増加と、多様化していく家族構成・家族観を踏まえた制度等の見直し(選択的夫婦別姓の導入、公的年金の第三号被保険者制度や所得税法上の配偶者控除の見直し(P31参照)、PTA活動等のあり方の見直し)

● 家事・育児・介護など生活関連支援サービスを安心・安全に任せることのできる、健全な生活サービス市場の形成と制度的支援

◆ ジェンダーに関係なくキャリアをつくることのできる職場

● 家族誰もが必要な育児・介護休業を取得してもキャリアを継続できる職場づくり

(とりわけ、男性が実質的に家事・育児を担える育休取得、育児期のワークライフバランス)

● ガバナンス(ボード)や業務執行における多様性の尊重(ジェンダーバランスの均衡)

● 多様性を意識した採用・育成・管理職登用

● 「年収の壁問題」の解消や男女間の賃金差異解消をはじめ、家族構成やライフイベントによって不利にならない評価方法に基づく評価・処遇制度の確立

◆ 外国人政策に関する基本理念・基本法の制定

● 国際的な人材獲得競争が激化する中、有為な外国人材が日本で働くことを選び活躍できる環境整備

● 外国人を単に「受け入れるか否か」ではなく、有為な人材を戦略的に「誘致する」

発想への転換、施策の確立

● 質と人数の両面で十分にコント□ールされた秩序ある受入れ

◆ データに基づき外国人政策を企画・立案する司令塔機能の設置

◆ 高度人材:ターゲットの明確化と戦略的誘致、在留資格取得の円滑化

◆ 現場人材:有為な人材の育成・定着を見据えて、在留資格「育成就労」から「特定技能2号」への円滑な移行とその支援、客観的なデータや透明性の高いプ□セスを通じた、在留資格「育成就労」と「特定技能」の対象分野や受入れ見込数の柔軟な変更

◆ 留学:幅広い国・地域からの留学生の受入れによる研究・教育現場・就職先での多様性確保

◆ 帯同する家族も含めたライフコースを通じた支援

◆ 多様な家族関係(同性婚・事実婚のパートナー)や価値観を包摂する制度設計

◆ 非定型的な業務を行うホワイトカラーを対象に、労働時間ではなく成果で評価・処遇を決められる、新しい労働時間法制を創設。原則を複線化

● 新制度は、既存の裁量労働制、高度プ□フェッショナル制度等を包摂

● 同制度の適用労働者はウェアラブル端末の活用などにより、簡素なかたちで健康を確保

◆ 不当な解雇に直面した労働者が十分な補償を受けられる環境を整え、

雇用のセーフティーネットを強化

◆ 雇用条件や企業特性(外部労働市場型の人事労務管理を行う企

業)等に応じた、労働契約の終了に関する考え方を整理したガイドラインを策定

日本※1 アメリカ※2

ホワイトカラーに占める時間規制の例外措置対象者割合 20.9% 54.7%

※1 日本のホワイトカラー労働者の割合は、「国勢調査就業状態等基本集計」における、管理的職業従事者、

専門的・技術的職業従事者(一部除く) 、事務従事者、販売従事者より推計。時間規制の例外対象者の割合は、

①「就労条件総合調査」における専門型業務・企画型業務の裁量労働制従事者、②「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況」における従事者、③「賃金構造基本統計調査」における「部長級」「課長級」の役職分類の従事者より推計(2020年データ)。

※2 アメリカのホワイトカラー労働者の割合・時間規制の例外措置対象者の割合は、米国国勢調査局実施調査

をもとに推計されたデータ(2023年データ)をもとに作成。

88

※1 総合的な国力の主な要素:外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力

※2 安全保障を目的とする制約は可能な限り対象を絞り、リスクに見合ったものとする一方、

米中G7が世界のGDPに占める割合

%

80 G7

70

60

50

40 米国

30

20

件

60

55

50

44.4 45

40

26 35

30

国家規模の紛争件数

59

10 中国

0

16.9 25

20

年 年

出所:世界銀行「GDP(current US$)」(2024年10月確認) 出所:ウプラサ紛争データプ□グラム(2024年10月)

東アジアにおける防衛支出のシェア

出所:防衛研究所「東アジア戦略概観2022」(2022年3月)

世界の貿易・投資に関わる新たな政策介入の件数

出所:ジェト□「世界貿易投資報告 2024年版」

件 WTOにおける紛争案件数

40 38

30

20

10

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年

出所:経済産業省「2024年版不公正貿易報告書―WTO協定及び経済連携協定・投資協定から見た主要国の貿易政策」(2024年6月)

名目GDPシェアの推移

出所:三菱総合研究所

◆ 国際ルール違反に対する毅然とした対応

:法の支配に基づく国際秩序を維持・強化するためには、国際ルールへの違反行為に対して、国際ルールに則って毅然と対応することで、グ□ーバル・ガバナンスの形骸化を防ぐとともに、違反行為の再発を抑止することが重要

• WTO貿易救済措置を積極的に活用/EPA・FTA貿易救済措置を活用

• WTO紛争解決手続を改革/EPA・FTA紛争解決手続を活用

◆ 新たな課題に対応した国際ルールの整備等

● 二国間・複数国間のルール整備等

:多国間のコンセンサス形成が困難な中では、複数国間・二国間でルールづくりを進めることが必要

• ヒト・モノ・カネの双方向の移動の円滑化に資するEPA・FTAの一層の拡大・深化。EPA・FTAは、適切な相手国を「選ぶ」ことができる点で経済安全保障を確保する上でも有効(CPTPPの拡大・深化、RCEP協定の深化、高水準の日中韓FTA、中東湾岸諸国・南米を中心とするグ□ーバルサウスとのEPA·FTA締結)

• AZECにおける政策協調、DFFT・AIに関するガバナンスの確立

● 多国間のルール整備等

• 「WTO 2.0」の構築

✓ 「自由で公正な貿易投資クラブ」(ルールに基づき行動する有志国)の推進(クラブ内

では内国民待遇を相互に付与)

✓ GATT21条の安全保障例外の見直し(安全保障の名目の下に実施される貿易制限措置の抑制、対抗措置を可能とする要件の設定)

✓ コンセンサスによる意思決定方式の見直し

● 「東京効果(Tokyo Effect)」 ※1の創出

:経済安全保障の要素をも取り込んだ強靭かつ自由で開かれた貿易投資体制のあり方をわが国

から発信することによって、ルールづくりをリードすべき

WTO 2.0への道筋イメージ

規律レベル

現状

◆ グ□ーバルサウスの国・地域別に方針を策定することが必要。連携を強化すべき重点国・地域を選定し、限られた政策資源を集中的に投下することが重要

◆ 上記方針に基づき、以下の施策を実行

● 総理等のトップ外交

:総理や大臣による外遊等により相手国・地域との対話や交流の機会を増大

● 官民フォーラムの開催

:相手国の経済発展戦略等の策定段階において、グ□ーバルサウスが直面している社会課題の解決のために提供可能な技術・製品・サービス等を紹介・提案する機会として開催

● 質の高いインフラシステムの展開

:相手国・地域の戦略・ニーズに見合った技術・製品・サービスを提供し、相手国と共に案件を形成。ODAプ□セスを一層迅速化。無償案件の割合を増加等。加えて、事業展開のための施設・設備の実装に向けた支援策を導入し、わが国企業によるリスク対応能力を向上

● 国際ルール・国際標準の形成

:インドやASEAN等のニーズをくみ取ったルールを国際的に展開。G7諸国等と共に形成するルールにグ□ーバルサウスの意見を反映。社会課題に応じた付加価値の提供を容易にするプラットフォームともなり得るもの

● 第三国との協力

:当該国・地域と密接な関係を有する第三国、日本と同様の課題を抱える第三国と協力し、グ

□ーバルサウスの市場を改革、資源等を共同調達等

● 人材の育成・交流

:グ□ーバルサウス諸国から日本への留学生・研修生の受入れを促進。グ□ーバルサウス各国のトップクラスの大学・研究機関との交流事業や共同研究等に技術協力のスキームを活用

◆ 外交力

● 同盟国・同志国との連携強化を通じて「自由で開かれたインド太平洋」を実現。同地域における日米韓・日米比・日米豪印等の複数国間の協力の取組みを相互に繋ぐことによって、自由で開かれた国際秩序を維持・強化

● 主要国との間で戦略的なコミュニケーションを確保(対立と融和のいずれにも陥ることなく、是々非々を貫くとともに、わが国が自由で開かれた国際秩序を志向していることを不断に伝達)。懸案事項の解決を通じて協力を推進

◆ 防衛力

● 防衛三文書に基づき防衛力強化を着実に推進。その際、国家安全保障戦略が掲げるように、「わが国を守る一義的な責任はわが国にある」、「拡大抑止の提供を含む日米同盟は、わが国の安全保障政策の基軸であり続ける」との基本的な原則を維持するとともに、特に東アジアにおける安全保障環境の変化に柔軟に対応できるよう、採り得る選択肢を広げておくことが重要

◆ 経済力・技術力

● 戦略的自律性の確保

• 食料・資源・エネルギー・医薬品等の特定国・地域への過度の依存を回避

✓ 供給源の多様化、生産技術の開発・改良、代替物資の開発、リサイクル等への支援、備蓄

• 基幹インフラの安全性・信頼性を確保

✓ インテリジェンスの強化を通じた高リスク設備の水際管理への転換

● 戦略的不可欠性の維持・獲得

• ‟small yard, high fence“の原則の下、技術分野の特定と重点的な投資を通じた先端技術の開発と技術流出の防止(育成と保護)

◆ 情報力

● 情報の収集・分析・伝達・保全等の全てに亘り強化。情報保全の基盤となるセキュリティ・クリアランス制度の活用等を通じた同志国間・官民間の情報共有の促進

● シンクタンクの設立を通じた経済安全保障に関する産官学共通のリテラシーの醸成

本来、FD2040の議論は、わが国の明るい未来を語りたいところですが、世の中を見渡せば、分断・対立がより一層深刻化し、混迷の時代を迎えようとしていると言わざるを得ません。その根底には、格差の問題に対する、人々の怒り、不安があるように思えてなりません。「衣食足りて礼節を知る」という言葉があるように、日々の暮らしが安定してこそ、人々は理性的な判断が可能となると考えます。

未来のために、我々は何をすべきなのか。繰り返し申し上げてきたキーワードは

「成長と分配の好循環」。まさにこういう時代に必要な言葉だと思います。持続的な成長なくして、我々の経済社会は成り立ちえません。しかしながら、成長だけですべてが解決するわけではないと私は考えます。分配の議論なくして、持続的な成長が成し遂げられないことも、繰り返し申し上げてきた通りです。

このFD2040での議論を通じて、経団連は、引き続き「成長と分配の好循環」の実現に正面から向き合い、取り組んでまいります。

FUTURE DESIGN 2040

「成長と分配の好循環」

~公正・公平で持続可能な社会を目指して~

2024年12月9日

一般社団法人 日本経済団体連合会

I. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

II. 目指すべき国家像とFUTURE DESIGN 2040の全体像・・・・・・・・P4

III. マク□経済運営と2040年の日本経済の姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10

IV. 柱となる6つの施策

1.全世代型社会保障・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21

2.環境・エネルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32

3.地域経済社会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P45

4.イノベーションを通じた新たな価値創造(Society 5.0+) ・・P57

5.(1) 教育・研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P65

(2) 労働・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P76

6.経済外交・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P88

V. おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P99

経団連会長に就任してから最初の挨拶回りの際に、今井敬名誉会長から言われた言葉が今も心に残っています。

「経団連は国全体のことを考えて正論を主張しなければならない」

眼光鋭く言われた、力強いその一言にピンと背筋が伸びる思いがしました。この年になって、こんな気持ちになるとは思いもよらず、中西宏明前会長から急遽バトンを受け取った私の心の揺らぎを見透かされたような気がしました。

この時、私の経団連会長として進むべき道が決まったような気がします。時はコロナ禍、社会全体に不安感や閉塞感が広まる中で、ぶれることなくあるべき正論を発信する。そういう経団連でありたいと決意を新たにしました。

繰り返し申し上げてきたキーワードは「社会性の視座」。より良き社会なくして経済は成り立ち得ません。そして、持続的な経済成長は公正・公平といったある種の価値観や倫理観を伴うものだと私は考えます。また、注力して取り組んできた課題は、行き過ぎた資本主義の二つの弊害。その一つ生態系の崩壊に「GX提言」、いま一つ格差の問題に「分厚い中間層の形成」を提言しました。

そして、経団連会長としての最後の年に、将来世代の立場も踏まえて日本の未来社会の姿を描く『FUTURE DESIGN 2040』を作成しました。作成に当たっては、こうした私の思いや正論を発することを心掛けました。

ご覧いただく全ての方にとって、このFD2040が、混とんとする日本の経済社会において、あるべき方向を示す手掛かりとなれば、これに勝る喜びはありません。

一般社団法人 日本経済団体連合会 会長

1.国民生活と社会の姿

◆ 国民一人ひとりが誇りをもって主体的、自立的に個性や能力を発揮し、社会的役割を果たしながら、十分な経済的、時間的豊かさを享受することで、ウェルビーイングがかなえられ、将来世代が希望を持ち続けられる国民生活を実現する

◆ 公正・公平、安全・安心で、各々の多様性が尊重される包摂的で持続可能な

社会を構築する

2.経済・産業の姿

◆ 社会課題の解決を通じ、国内外の持続的な経済・社会の発展に貢献する

「科学技術立国」、「貿易・投資立国」を実現し、成長の源泉とする

◆ 「成長と分配の好循環」を継続させ、地域経済社会を含めた活力ある経済と

分厚い中間層を形成する

3.国際社会における地位

◆ 総合的な国力の向上を図るとともに、官民連携による主体的な外交や国際貢献、人の交流を通じた相互理解の醸成により、法の支配に基づく自由で開かれた国際経済秩序の維持・強化に貢献する

◆ 国際社会から信頼され、選ばれる国家を築く

全体相関図

6

マクロ経済政策

潜在成長力の強化/生産性の向上

国内投資の拡大

「成長と分配の好循環」

個人消費の拡大 構造的な賃金引上げ

社会保障・税制

公正・公平で持続可能な制度/将来不安の払拭

少子化対策

・労働参加

労働政策

円滑な労働移動/リスキリング/働き方改革

7

◆ 日本の2040年を展望したとき、国内では①少子高齢化・人口減少と、②資源を持たない島国、という2つの制約条件、すなわち克服すべき課題が立ちはだかっている。さらに、自然災害の頻発・激甚化、生態系の崩壊、不安定な国際経済秩序といった様々な地球規模の問題も、わが国の将来に大きな影響を及ぼしている

◆ 目指すべきは、将来世代が希望を持ち続けられる公正・公平で持続可能な社 会である。そのための日本の経済・産業の姿は、課題解決を持続的な成長の源泉とする「科学技術立国」と「貿易・投資立国」の実現であり、国際社会においては、信頼され選ばれる国家にならなければならない

◆ 目指すべき国家像を築くために、特に重要な柱となる6つの施策がある。1.全世代型社会保障、2.環境・エネルギー、3.地域経済社会、4.イノベーションを通じた新たな価値創造、5.教育・研究、労働、そして、6.経済外交である。また、これらの施策を進めるためには、マク□経済運営のあり方が重要な基盤となる

◆ これらの様々な課題や施策は、相互に絡み合う「入れ子構造」を成していることに留意しなければならない。個々の分野だけの部分最適ではなく、全体最適の視点で進めることが必要である。そのために、政府のみならず、企業も含めたステークホルダー全体で社会性の視座に基づいて問題意識を共有し、国民理解を得ながら、連携して施策を遂行すべきである

(兆円)

650

GDPの推移

600

550

500

450

400

350

300

250

200

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

出所:内閣府「国民経済計算」

(年度)

世帯所得(再分配後)分布の変化 世帯所得(再分配後)分布の変化 世帯所得(再分配後)分布の変化

(全世帯) (世帯主35~44歳) (世帯主45~54歳)

全体に占める割合(%) 全体に占める割合(%) 全体に占める割合(%)

30 30

2019年(中央値:374万円)

25 25

1994年(中央値:505万円)

20 20

15 15

10 10

5 5

30

2019年(中央値:464万円)

25

1994年(中央値:566万円)

20

15

10

5

2019年(中央値:515万円)

1994年(中央値:690万円)

0 0 0

(万円) (万円) (万円)

注:世帯人員数の変化等による影響が含まれる点に留意。出所:内閣府「令和4年度経済財政白書」

0.4

可処分所得のジニ係数の国際比較

(2021年)

0.375

(倍)

6.0

可処分所得の上位10%/下位10%の

国際比較(2021年)

5.4

0.35

5.0

0.3

4.0

0.25

日本 米国 英国 ドイツ フランス イタリア カナダ 韓国

注:ドイツのみ2020年の値

3.0

日本 米国 英国 ドイツ フランス イタリア カナダ 韓国

出所:OECD「Income Distribution Database」より作成

(%)

300

各国の政府債務残高対GDP比の推移

S&P

Fitch Moody’s

日本国債の格付の推移

250

日本(A+) 250%

イタリア(BBB)

AAA

AA+

Aaa

Aa1

200

150

100

50

135%

米国(AA+) 119%

フランス(AA) 110%

カナダ(AAA) 107%

英国(AA) 100%

AA AA- A+

A

Aa2 Aa3 A1

A2

0

2000 2005 2010 2015 2020

ドイツ(AAA)

63% A-

(年)

A3

1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 (年)

注:各国名カッコ内はS&Pによる2024年8月時点の格付、数字は2023年の政府債務残高対GDP比の値

◆ 人口減少化においても成長と分配の好循環を持続させていくことが、あらゆる施策の大前提

◆ 長らく続いたデフレ(マインド)から完全に脱却し、民主導の力強い経済が実現するよう、官民連携による「ダイナミックな経済財政運営」を推進

◆ 持続的な成長、ワイズスペンディングの徹底により、結果として財政も健全化に向かう

国・地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化の継続、債務残高対GDP比の安定的な

引下げの定着を目指す

◆ 官民による投資拡大は、短期的な投資需要の押し上げだけでなく、中長期的にはマク□経済全体の供給力を向上させることから、コストプッシュ型インフレの抑制にも寄与

成長と分配の好循環を継続させ、分厚い中間層を形成

試算の前提

(%)

実質GDP(2015年基準)成長率の推移

(%)

名目GDP成長率の推移

2.5 6.0

2.0

5.0

1.5

1.0

0.5

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0 0.0

(年度) (年度)

(%)

260

一般政府の政府債務残高(対GDP比)の推移

240

220

200

180

160

140

(年度)

(%)

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

所得階層別実質可処分所得の伸び率の推移

低・中間層:改革実現ケース

(万人)

14,000

12,000

10,000

年齢階層別人口の将来推計 (%)

45

75歳以上 65~74歳 15~64歳 0~14歳 高齢化率(右軸)

40

35

8,000

6,000

4,000

2,000

2024年

総人口

1億24百万人

15~64歳

73百万人

65歳以上

36百万人高齢化率 29.4%

11百万人減

11百万人減

2040年 30

総人口

1億13百万人

15~64歳 25

62百万人

65歳以上 20

39百万人

高齢化率

34.8% 15

10

5

0 0

出所:総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(全国)」

(年)

(兆円)

140

120

100

80

60

40

20

社会保障給付費と対GDP比の推移

(%)

30

25

20

15

10

5

社会保障の給付と負担

(2024年度予算ベース)

社会保障給付費 137.8兆円

0 0

(年度)

給付 負担

注:給付費の値は、2000~2022年度が社会保障費用統計、2023~2024年度が予算ベース

出所:国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」、厚生労働省資料、内閣府「四半期別GDP速報」、

(%)

70

国民負担率の国際比較(2019年)

国民負担❹

67.1%

含む財政赤字

60

国民負担❹

国民負担❹

46.5%

国民負担❹

54.9%

含む財政赤字

54.9%

71.4%

国民負担❹

56.4%

含む財政赤字

56.4%

50 44.4% 含む財政赤字

含む財政赤字

49.7% 国民負担❹

32.4%

含む財政赤字

49.6%

租税負担率

30

20

10

0

-10

消費税・付加価値税

の標準税率

25.8

-5.3 日本

10%

40.7%

米国 英国

20%

0.0

ドイツ

19%

フランス

20%

5.2

0.0

スウェーデン

25%

うち消費課税社会保障負担率

財政赤字率

注:グラフの値はいずれも対国民所得比。米国では、連邦における付加価値税は存在しないが、地方税として、売買取引に対する

小売売上税が存在(例:ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計8.875%) 25

(%)

50

40

30

20

10

0

-10

国民負担率の推移

地方税負担率 国税負担率

社会保険料負担率 財政赤字対国民所得比

(%)

100

80

60

40

20

0

現役世代の健康保険料収入の使途の変化

(組合健保、医療)

現役世代の保険料のうち高齢者医療の財源として充当される割合 38.8% → 43.1%

その他(保健事業等)退職拠出金※

前期高齢者納付金後期高齢者支援金保険給付

※ 退職拠出金とは、退職者

(国保に加入)への医療給付 の財源として拠出するもので、 2008年度に廃止、2023年度まで経過措置

-20

2008年度

計6.7兆円

2021年度

計8.5兆円

(年度)

出所:厚生労働省保険局調査課「医療保険に関する基礎資料」

社会保険料・直接税負担の可処分所得への寄与度

世帯主年齢別の消費性向の推移

(%)(2000年から2023年、2人以上勤労者世帯)

0

-2

-4

-6

(%)

90

85

80

75

70

65

60

(2人以上勤労者世帯)

-8

全世帯

55

上位80~ 上位60~ 上位40~ 上位20~ 上位20% 50

平均 100%

80%

60%

40%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

出所:総務省「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」より作成

注:消費性向は、消費支出÷可処分所得で計算

(年)

出所:総務省「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」より作成

◆ 公正・公平で持続可能な制度の実現に向け、税と社会保険料を合わせた国民負担のあり方を一体的

に見直すべく、これらを総合的に検討する組織(仮称:「税・社会保障一体改革推進会議」)を設置

◆ 現役世代への負担が大きい社会保険料の増加を抑制し、税による財源確保を進め、税と社会保険料 のバランスを適正化

◆ ①応能負担(富裕層の負担増)の徹底、②消費増税、もしくは両者の組み合わせ、あわせて③企業の応分の負担等を検討

And

税と社会保険料のバランスを適正化

◆ ①応能負担(富裕層の負担増)の徹底でも財源確保が十分でなければ、②消費増税、③企業の応分の負担増等を行う。ただし、「成長と分配の好循環」の実現を阻害することがないよう、②と③の負担増のタイミングは景気等への影響を勘案すべきであり、逆進性対策も必要

改革実現ケースにおける租税負担率と社会保険料負担率の推移

(年度)

(%)

56

潜在的国民負担率の推移

(%)

0

財政赤字(対国民所得比)の推移

55 -1

54 -2

53 -3

52 -4

51 -5

50 -6

49 -7

(年度) (年度)

◆ 公正・公平な制度の基盤としてのマイナンバーの活用

● マイナンバーと所得・資産(銀行口座等)の紐づけの義務化

● 困窮者等の真に必要な者への適時・適切で効率的なプッシュ型給付の実現

● マイナポータル等を活用した税・社会保障関連事務の抜本的簡素化

◆ 公正・公平に人々を包摂し、働き方や年齢に中立な労働参加促進型の制度確立

● 「年収の壁問題」の解消に向け、

適用拡大の推進に加え、将来的には

公的年金制度の第3号被保険者を見直し併せて所得税法上の配偶者控除も見直し

● 「L字カーブ」の解消、働き方改革、

仕事と家庭の両立支援のさらなる推進

「年収の壁」縮小のイメージ

◆ 人口減少下においても持続可能で質の高い医療・介護制度に向けた取り組み

● 医療・介護DXの推進(AI・□ボット等の活用 等)による効率化

● 健康寿命の延伸(健康経営、予防、高齢者の就労促進 等)

● 介護分野の人手不足対応(高齢人材の活用、事業の大規模化等)

● サービス提供の持続可能性向上に向けた集住・コンパクトシティの推進

● 医療・介護分野におけるイノベーション促進に向けた環境整備

● 保険給付対象の重点化、適正化、セルフメディケーションの推進 など

Ⅳ.柱となる6つの施策

2.環境・エネルギー

目指すべき姿

■ GX(グリーントランスフォーメーション)・CE(サーキュラーエコノミー)・NP

(ネイチャーポジティブ)が一体的に進展している

■ 2050年CN(カーボンニュートラル)に向けて、GHG(温室効果ガス)を着

実に削減し、世界のCNに貢献。自然との共生実現が着実に進展している

■ わが国の国際競争力強化と経済安全保障に資する、国際的に遜色のない価格による安定的なエネルギーや資源の供給が実現している

※ S+3E:安全性(Safety)の確保を大前提とした、エネルギー安全保障・安定供給(Energy security)、

出所:NOAA/ESRL Global Monitoring Divisionのデータより作成

レアメタルの現有埋蔵量に対する2050年までの累積需要量

※埋蔵量ベース:現時点では経済的に採掘が困難なものを含めて、現時点で確認されている鉱物資源量

出所:経産省、国立研究開発法人物質・材料研究機構資料を一部改変

各鉱石資源の輸出国上位3か国が全世界輸出に占めるシェア(2020年)

※緑はレアメタル、オレンジはベースメタル

「生きている地球指数(Global Living Planet Index)」の推移

※5,495種の脊椎動物における、約3万5千の個体群のデータに基づき、

□ンドン動物学協会が作成。失われた個体数や個体群の数ではなく、特定の地域で確認された生息数の変化を示している。

出所:環境省、World Economic Forum、WWF資料

出所:電力広域的運営推進機関「全国及び供給区域ごとの需要想定」

(2023年度、2024年度)を基に経団連事務局作成

出所:総合エネルギー統計、第6次エネルギー基本計画、総合資源エネルギー調査会第43回基本政策分科会地球環境産業技術研究機構(RITE)

提出資料(2021年5月) を基に経団連事務局作成

出所:総合エネルギー統計、経団連「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて」(2022年5月)を基に

◆ 10年20兆円のGX経済移行債を活用して、民間では対応が困難な革新的技術や社会インフラへの投資を行い、民間企業の予見可能性を高め、民間投資を拡大し、官民連携で 10年150兆円の投資を実現。2040年に向け、これらの戦略的投資促進策を継続

◆ 併せて、成長志向型カーボンプライシング構想を具体化。産業競争力の強化と温室効果ガスの削減を両立させるGX-ETS(排出量取引制度)の適切な設計・運用も通じ、 GX経済移行債の償還財源を確保

- Modern Supply Side Economics※のモデルケース

※ 社会課題の解決にターゲットを絞った政府による財政支出を通じ、民間投資を促進長期計画に基づいて複数年度にわたって政府がコミット、官民連携を推進

◆ 国内外での理解醸成や、ファイナンスド・エミッションに係る課題解決等を通じた、トランジションファイナンスの促進

◆ GX製品に係るグリーン価値の「見える化」に向けたルール整備(指標として、カーボンフットプリントの

みならず、「削減実績量」「削減貢献量」を活用)、GX製品に対する需要創出(公共調達、gx製品購

入のインセンティブ付与、グリーン価値に対する理解醸成)を通じたグリーンマーケットの創出

◆ AZEC(アジア・ゼ□エミッション共同体)等を活用し、日本企業が有する革新的技術や

GX製品を海外展開

◆ CE(サーキュラーエコノミー)

● 質及び量の両面で十分な再生材の供給体制構築に向けて、循環資源の効率的回収や再資源化工程の高度化・脱炭素化を促進。これらを通じ、水平リサイクルを含む質の高い資源循環を実現。地域の特性に応じた地域循環モデルを形成し、雇用創出や住民のウエルビーイング向上を実現

● 資源循環に関する情報流通基盤およびデータベースの構築に取り組み、事業者間のデータ連携や消費者の行動変容を促進。これにより、資源生産性の向上を通じた 環境負荷低減と競争力強化を目指す

● 業種・業態の特性や国際的議論を踏まえた循環性指標や情報開示手法等の確立

◆ NP(ネイチャーポジティブ)

● 自然関連情報等に関する国際通用性のあるデータ基盤の整備・活用の促進

● 取り組み効果の評価・モニタリングにおいて、国際的に認められた、簡便で使いやすく、分かりやすい手法の確立

● 国際社会をリードするNPに関する取り組みモデルの構築・普及

◆ 省エネの徹底と、S+3E を大前提とした多様なエネルギー源のベストミックスの追求

● 再生可能エネルギー

• 地域と共生した規律ある再エネの最大限導入と価格低減

• 再エネへのアクセス拡大と、これに対応する送配電網の整備

• 次世代再エネの開発・実用化の加速

● 原子力・核エネルギー

• 安全性・地元理解を大前提に、既存原子力発電所の再稼働加速

• 核燃料サイクルの確立と最終処分場の確保

• 革新軽水炉の建設に向けた政府方針の早期具体化

• 高速炉・高温ガス炉の早期実用化

• 核融合開発目標の前倒し

● 化石燃料等

• 原燃料の安定調達、権益確保

• 排出削減対策を講じた火力発電設備確保に向けた制度的措置

• 水素・アンモニア等のサプライチェーン構築、混焼・専焼技術の開発・普及

• CCUS(二酸化炭素回収・有効利用・貯留)の社会実装等による化石燃

料利用のCN化

• 省エネ設備への更新促進、高効率設備等の開発・普及

(万kW)

4,000

3,000

2,000

新増設・リプレースがなければ

2040年代から急減

<再稼働に向けた審査状況>

再稼働

14

設置変更許可

3

審査中+未申請

19

(2024年12月時点)

1,000

0

2060年

8基

40年運転

60年運転(仮定)

(年)

出所:経団連事務局作成 43

参考:次世代革新炉の開発スケジュール

出所:第7回革新炉WG資源エネルギー庁資料(2023年12月)、第22回高速炉開発会議戦略WG資源エネルギー庁資料(2024年6月)、第38回核融合科学技術委員会・第35回原型炉開発総合戦略TF合同会合 文部科学省資料(2024年7月)、

「統合イノベーション戦略」(2024年6月)等を基に作成

政府等の役割

◆ 地方自治体・地域を担う多様なステークホルダーの主体性に基づく、バーチャルな圏域も含めた広域

連携の推進(「新たな道州圏域構想」)

◆ 国土のグランドデザイン・中長期の□ードマップの策定、地域生活圏の構築支援

◆ 自然環境の激変に対応したインフラの点検・再整備

◆ デジタルの徹底活用(国によるデジタル共通基盤、デジタルライフラインの総合整備・構築、スマートシティの社会実装等)

◆ 官民連携による戦略的な産業立地、地域産業の振興

◆ 特色ある地方大学の産学連携による地域振興及び担い手の輩出

1976年

2040年

北陸圏

北海道

540 万人

432 万人

地域別の総人口

▲20%

1976年

東北圏

931 万人

1976年

2040年

中国圏

742 万人

614 万人

▲17%

1976年

2040年

535 万人

422 万人

▲21%

1976年

2040年

2040年

首都圏

682 万人

+26%

▲27%

九州圏、沖縄県

中部圏

1976年

2040年

1,359 万人

1,253 万人

▲8%

1976年

2040年

四国圏

407 万人

296 万人

1976年

2040年

▲27%

近畿圏

1,899 万人

1,803 万人

▲5%

1976年

2040年

1,489 万人

1,505 万人

+1%

出所:総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」より経団連事務局作成 47

生産年齢人口(全国)

1976年 7,639万人

2040年 6,213万人

増減率 ▲19%

1976年

1976年

2040年

北陸圏

357 万人

北海道

370 万人

223 万人

地域別の生産年齢人口

▲40%

1976年

2040年

東北圏

632 万人

349 万人

▲45%

1976年

2040年

1976年

中国圏

494 万人

325 万人

九州圏、沖縄県

902 万人

2040年

▲34%

219 万人

▲38%

1976年

2040年

首都圏

2,338 万人

2,484 万人

中部圏

+6%

2040年

667 万人

▲26%

1976年

2040年

四国圏

271 万人

150 万人

1976年

2040年

▲45%

近畿圏

1,281 万人

976 万人

▲24%

1976年

2040年

996 万人

820 万人

▲18%

出所:総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」より経団連事務局作成 48

【設問】地元に残らずに移住することを選択した背景となった事情(複数選択)

仕事(雇用)・教育関係

※「その他」の回答を除く。

※出身地:15歳になるまでの間で最も長く過ごした地域。

出所:国土交通省 国土政策局「企業等の東京一極集中に係る基本調査(市民向け国際アンケート)」(2020.11速報)

◆ 地方「分権」から地方「集権」、中央「集権」から中央「分権」への発想転換:

● 地方「集権」:道州圏域ごとの独自の地域ビジョンと□ードマップの立案・実行

● 中央「分権」:地方支分部局への大幅な権限移譲、地方支分部局を束ね、道州圏域内の調整機能を果たす機関の検討

◆ 道州圏域での施策をリードする主体の明確化・権限強化:

● 中心都市機能を果たす地方自治体(中枢中核都市等)の権限強化

● 各道州圏域と各地経済団体の連携強化※

※ 広域連合制度の活用・権限強化/各地経済団体が策定している地域と道州圏域の独自ビジョンとの連携等

◆ 人口規模ではなく、全体最適の観点からの地方自治体単位の見直し

◆ 行政区域だけにとらわれない重層的な広域連携を推進

● 道州圏域(概ね500万人以上程度)レベルでの施策展開

• 圏域ごとの独自ビジョン実行による圏域内でのエコシステムの形成推進(広域的な交通網や

高等教育・研究、高度医療、産業クラスター等の集積等)

● 中心都市、地域生活圏レベルでのリスク分散型でレジリエントな圏域形成

• 広域での立地適正化計画の策定によるコンパクトシティの形成

• 圏域同士・圏域内のハブ機能の強化

• 圏域ごとの独自ビジョンとの連携

● 地域生活圏の構築

• 従来の生活圏人口30万人規模から、10万人規模程度以上が目安

● 規制・制度改革の推進

圏

域

規

模

各地経済団体 ビジョン・構想等の例 概要

北海道経済連合会 2050北海道ビジョン

(2021年6月策定) ■ 2050年の「望ましい北海道」(ありたい姿)の実現に向け、「オール北海道」で目標に取り組み、『課題解決先進地域』のフ□ントランナーを目指す

東北経済連合会 「わきたつ東北」

(2017年1月策定) ■ 2030年に向けた中期ビジョン

■ 「東北は一つ」という基本理念の下、産学官金による共創を推進し、従 来の経済活動の枠組みを超えて理想の地域経済社会を実現

北陸経済連合会 「北陸近未来ビジョン

(スマート・リージョン北陸)」

(2019年6月策定) ■ 2030年代中頃の「ありたい姿」に関するビジョン

■ 北陸三県を一つの大きな連接した都市圏とみなし、「産業」「観光」「暮らし」の観点からの連携による取り組みについて提言

中部経済連合会 「中部圏の将来ビジョン」

(2019年3月策定)

※新たなビジョンは現在検討中

(2025年2月公表予定) ■ 2050年頃に向けた長期ビジョン

■ 「新世代の成長産業」の創出、投資の呼び込み、広域での連携・つなが

りの強化で持続的に発展する地域の実現を目指す

関西経済連合会 「関西広域連合」(2010年12月設立)

※地方自治法に基づく「広域連合制度」を活用 ■ 防災、観光・文化・スポーツ振興、産業振興、医療、環境保全、資格試験・免許等、職員研修の7分野の広域事務を実施

中国経済連合会 「中国経済連合会ビジョン」

(2016年6月策定) ■ 2030年頃に向けた中期ビジョン

■ 目指す将来像として「活力に溢れ豊かさが実感できる中国地方」を掲げ、地域の自立と連携による広域経済圏の確立を目指す

四国経済連合会 「四国が目指す将来像」

(2022年4月策定) ■ 「大きすぎず小さすぎない適度なサイズ感のサステナブルな島」を目指す

■ 産業振興、観光振興、DX推進、人口減少対策を中心に四国の自治体や大学、他の経済団体など幅広い主体と連携

九州経済連合会 「九州将来ビジョン2030」

(2021年5月策定) ■ 2030年に向けた中期ビジョン

■ 「新たな時代の成長エンジン」、「心の豊かさを成長につなぐ幸せコミュニ

ティ」、「自立型広域連携アイランド」を軸とした持続可能な地域を目指す

注:経団連事務局において、各地経済団体へ、広域経済圏の形成に向けた各地域の特色ある取り組み内容についてヒアリングを実施した内容をもとに整理

◆ 国・地方等の行政システムの統一・標準化(デジタル共通基盤の整備)

◆ 行政の「デジタル完結」を踏まえた国と地方自治体の役割分担の再整理

◆ 各分野(農林水産、観光、エネルギー、医療・介護、教育、スタートアップ、中小企業、防災・減災等)におけるDXの推進

◆ デジタルライフライン(ド□ーン航路、自動運転サービス支援道、インフラ管理DX等)の総合整備・構築

◆ スマートシティの社会実装

◆ 二地域・多地域居住の促進(副業・兼業・テレワークの推進等)

◆ 客観的な分析に基づく地域特性を活かしたまちづくり(「地域の未来予測」の活用等)

◆ デジタル人材の確保・育成、リカレント・リスキリング・マッチング機能の充実

◆ 産学官連携による独自の地域ビジョンにおける地域資源を活かした産業の特定

◆ 地域振興の担い手となる人材育成・教育振興

◆ 地域産業のグ□ーバル展開

◆ 地域ビジョン実現に向けた国の支援

(分野一例)※各分野例は地域の特性に応じて複合的に相乗効果を発揮

①農業

● 地域の特色を用いた農業の成長産業化による食料供給基盤強化(安定供給と

食料自給率向上)に資する施策の展開

● 生産・加工・流通・小売・消費・輸出が有機的に連関したフードバリューチェーン構築

②観光

● 自然や文化、食などの地域独自の資源を活かした持続可能な観光産業の育成

● 観光人材の確保・育成

③エネルギー

● 分散型エネルギーシステムの構築を通じた再エネの地産地消

● 適地でのデータセンター等の立地

➃人材育成・教育振興

● 知の拠点としての特色ある地方大学による地域振興の担い手の輩出

◆ 昨今の各地における災害の頻発化・激甚化を見ると、日本の気候は、もはや亜熱帯化していると言わざるを得ない。こうした自然環境の変化に対して、 将来の災害に備えた防災まちづくり(事前防災)、防災DXの活用、インフラの点検・再整備を推進

①立地適正化とインフラ整備による事前復興

● 地元に愛着を持つ住民には十分配慮しつつ、リスクに応じた居住誘導区域の設定・ハザードマップ等を活用した居住誘導

● リスクの高い地域における立地規制や建築規制による災害リスクの回避

● 地方自治体の公共施設集約によるコンパクト・シティ形成

● 防災集団移転促進事業※の促進

● 調節池等の雨水貯留施設の整備、護岸・防潮壁の嵩上げ等のインフラ整備

● 被災地の復旧・復興、平時からのレジリエントな経済社会の構築に向けて、感染症等の危機管理も担う「防災・危機管理省」(仮称)の設立

②防災DXの推進

● □ボット・ド□ーン・センサー・AI・三次元情報等のデジタル技術を活用したインフラメンテナンス

● デジタルツインを用いた各種災害のシミュレーション、観測データに基づく現実世界への「フィード

フォワード」、センシング(または実測)とAIによる予兆分析

● 災害応急対策における、組織をまたいだ情報連携基盤の活用推進

● 災害復旧・復興における、5G技術等を活用した無人化施工を可能にする制度整備

※ 防災集団移転促進事業:災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、当該地方公共団体に対し、国が事業費の一部補助を行い、防災のための集団移転促進事業の円滑な推進を図るもの

「地域協創アクションプラグラム」の10の政策課題

出所:経団連「地域協創アクションプ□グラム」(2021年11月) 56

Ⅳ.柱となる6つの施策

4.イノベーションを通じた新たな価値創造

(Society 5.0+)

57

※1 Society 5.0:狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会

(Society 4.0)に続く新たな目指すべき社会として、第5期科学技術基本計画(2016年閣議決定)で提唱された概念

※2 SDGs:2015年に国連で採択された持続可能な開発のための17の国際目標であり、その下に、169の達成基準と

232の指標が決められている 58

◆ イノベーションは不確かなものであり、多様な主体の協創とその長期的な蓄積により発現。ディープテックを中心に、先行きが不透明でも長期的に大きなリターンを生み得る領域について、大胆な投資を忍耐強く継続する姿勢を政府が打ち出すことが必要。これは、企業における投資の予見性確保や、産学による人材の長期的育成等にも寄与

◆ これまで経団連においては、不確かな予測に依拠した「選択と集中」ではなく、失敗を許容する「戦略と創発」の重要性を強調

◆ 今後、2040年に向けてわが国におけるイノベーションを促進するうえで、広く国民の理解を得ながら官民による投資をさらに強化するための施策の強力な展開が必要

選択と集中 戦略と創発

選択・集中する分野では既に競争が激化

イノベーションは

想定外の分野から起きる

短期目標を設定せず、多様性と融合によってイノベーション創出を目指す創発的研究・投資

コンテンツ産業の世界市場規模 日本の産業の輸出額等の規模感比較

(注)2022年のデータ(ただし、コンテンツ産業のみ2019年のデータ) (注)2022年のデータ(ただし、石油化学産業のみ2021年のデータ)

(注) 2019年は1ドル=109.0円、2022は1ドル=128.4円で算出。

(データ出所)以下を基に作成。

鉄鋼 世界市場…株式会社グ□ーバルインフォメーション「鉄鋼の市場規模、2027年に1兆9286億米ドル到達予測」 https://japan.zdnet.com/release/30847425/

輸出額 …一般社団法人日本鉄鋼連盟 鉄鋼輸出入実績概況 https://www.jisf.or.jp/data/boeki/index.html

コンテンツ 世界市場…独立行政法人日本貿易振興機構「プラットフォーム時代の韓国コンテンツ産業振興策及び事例調査」 (注)出版・マンガ・音楽・ゲーム・映画・アニメ・放送・キャラクターを抽出の上、重複排除のため簡易的に補正

輸出額 …株式会社ヒューマンメディア「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース2023(確定版)」(2023年12月31日) ※海外市場の売上

http://humanmedia.co.jp/database/PDF/DB2023v3tirashi.pdf

石油化学 世界市場…株式会社グ□ーバルインフォメーション「石油化学製品の市場規模、2027年に7867億4000万米ドル到達予測」 https://japan.zdnet.com/release/30892496/

輸出額 …石油化学工業協会 石油化学製品の国別輸出額 https://www.jpca.or.jp/statistics/annual/kuni_ex_im.html

半導体 世界市場…WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS(世界半導体市場統計)輸出額 …財務省貿易統計(半導体等電子部品)

1000

ユニコーン企業数に占めるディープテック企業数の割合

800

600

400

200

0

アメリカ 中国 インド フランス 韓国 日本

ディープテック その他

注:「ユニコーン企業」とは、評価額10億ドル以上の未上場企業

出所:グ□ーバル・スタートアップ・キャンパス構想有識者会議資料、CB Insights、Pitchbookを基に経団連事務局作成

◆ イノベーション循環によって経済成長と社会課題解決が持続的に実現している社会=「Society 5.0+」(アップデートされたSociety 5.0)に向け、政府は司令塔機能を強化。司令塔の下、産業全体を見据えた長期的かつ統合的な産業戦略となる「産業戦略2040」を官民が連携して策定

◆ 産業・技術・エネルギー・国土・人材等の長期的な方向性と□ードマップを

明示するとともに、産学官の役割分担と緊密な連携のもと、勝ち筋となる戦略分野やその優先順位・投資目標を設定

◆ 同戦略に基づき、政府は新産業創出の鍵を握るキー・テクノ□ジー(量子や

半導体を含むAI・デジタル/バイオ/宇宙/海洋等)やコンテンツ等への中長期的投資にコミット。さらに、イノベーションを促進する規制のあり方をゼ□ベースで検討するとともに、新産業に関する国際的なルール形成を図る

◆ 企業は積極的に投資を拡大。ディープテック分野におけるイノベーションの社会

実装、新産業の創出、それらに必要となる人材の育成・確保に注力

◆ スタートアップ振興を通じて産業界の新陳代謝を高め、イノベーション循環を加速

①AI・デジタル(量子や半導体含む)

◆ 企業・国境を越えたデータ連携・共有の標準化された仕組みである「産業データスペース」の構築

◆ 計算資源や研究者の確保・育成

◆ イノベーションとリスク対応を両立するAI制度の構築(含、アジャイルな制度見直し)

②GX

◆ P38、39参照

③バイオ

◆ 「課題オリエンテッドな」□ードマップの策定

◆ 国内製造基盤の構築・強化、バイオ製品の市場形成に向けたグ□ーバルなルール形成

◆ バイオ医薬品、再生・細胞医療をはじめとするイノベーションの適切な評価

◆ 国民理解醸成のためのコミュニケーション・情報発信・対話

➃宇宙

◆ □ケットビジネスの拡大

◆ 衛星データ活用によるイノベーション創出

◆ □ケットや衛星に必須の先端技術の開発・権利化・国際標準化

◆ ポストISSの地球低軌道活動への産業界の本格的関与

⑤コンテンツ

◆ 世界における日本発コンテンツのプレゼンスの持続的拡大(制作力強化→海外展開→産業の持続的成長→クリエイター等への還元というIPを起点とした好循環の確立)

◆ 長期視点でのコンテンツ振興戦略推進、司令塔機能強化、関連予算の大幅拡充、人材育成・確保、

挑戦支援、デジタル化、海賊版対策、□ーカライズ・プ□モーション促進、拠点形成、経済圏拡大

◆ スタートアップは社会課題を解決するイノベーション創出の重要な担い手であり、 Society 5.0+の実現に不可欠。スタートアップの成長・拡大を図り、グ□ーバルで活躍するスタートアップを生み出すべき

◆ 研究とスタートアップの好循環(Science to Startup)を日本全体に根付かせ、ソフトウェア系のスタートアップだけでなく、世界共通の社会課題を解決しうるディープ テックスタートアップを数多く創出

● 優れた研究の社会実装を増やすための大学改革。大学外部からの能動的な知の発掘と、大学からの押し出し

● 戦略的な特許等の取得

● 海外からの資金や優秀な人材の呼び込み

● 研究者、スタートアップ支援人材の積極的な海外留学

● アカデミアと産業界の人材の往来の活発化

● 大企業による、対等なパートナーとしてのスタートアップとの連携(大企業自身の競争力強化のための製品・サービスの調達、M&A 等)

65

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術指標2023調査資料-328(2023年8月)

人口100万人当たりの博士号取得者数の国際比較

出所:文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2024」

出所:Japanese research is no longer world class — here’s why (nature.com) 70

教室の中の多様性

小学校35人学級

0.8人

1.0人

10.4人

2.7人

学校種の現状

出典:注1:生徒一人一人の能力・適性、興味・関心、進路希望等に応じた多様で柔軟な教育のため導入

注2:心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的と して導入。1年生から9年生までの児童生徒が一つの学校に通う特質を生かして,9年間の教育課程において「4-3-2」や「5-4」などの柔軟な学年段階の区切りを設定することも可能

注3、4:文部科学省「令和5年度学校基本調査」(2023年度)

注5:文部科学省ホームページ飛び入学実施大学一覧(2024年5月時点)

新しい教育手法により個別最適な学習を導入開始

● 経済産業省EdTech導入補助金学びと社会の連携促進事業

出所:総合科学技術・イノベーション会議「Society 5.0の実現に向けた教育・人材

育成に関する政策パッケージ」(2022年6月)を基に経団連事務局にて加工

事例:株式会社理究の授業支援ツール

「名人へのみち」による算数の個別最適化学習では、学習成果を感じる児童が

70.8%

◆ 多様なバックグラウンドを持つ人たちと世界各国で学び協働する経験を拡充高校、大学段階で、海外に長期留学する生徒・学生、国内に留学する外国人の数を飛躍的に拡大

◆ 国は奨学事業の拡大を通じて、高校生・大学生の長期海外留学を推進

奨学金事業予算を大幅に拡充(高校・大学・大学院在学の希望者が留学するために必要な金額は1兆円規模と試算※)※2024年度予算は89億円企業も、生徒・学生の留学を支援

◆ 大学のグ□ーバル化を推進

● 秋季入学・卒業やクォーター制の導入推進などにより、学事暦を柔軟化

● 英語のみで学位を取得できるコース設置やジョイント・ディグリーの締結を推進する大学に、基盤的経費の配分を増額

◆ 企業は、留学を通じた経験を評価し、海外留学経験者や外国人留学生を積

極的に採用するため、採用スケジュール、キャリアプラン、評価・

報酬制度を見直し

◆ 国際卓越研究大学等の大学ファンドによるトップ校支援の加速(高さの引上げ)と

基盤的経費の拡充等(裾野の拡大)の双方を行うことにより、研究者が十分な資金と時間を得ることで、研究力を抜本的に強化

科研費(科学研究費助成事業)拡充のイメージ 国立大学法人運営費交付金 拡充のイメージ

2014 2024 2030 2040

2004 2014 2024 2030 2040

◆ 大学数・規模の適正化(統廃合)、大学の経営ガバナンスの充実と人事マネジメントの改革の推進

◆ 基礎研究・学術研究等に対して国が幅広く研究開発投資を行う意義を十分国民に理解してもらえるよう、アカデミア自身が、積極的かつ簡易なコミュニケーションを実施

◆ 知の拠点として、地域固有の資源や強みを活かして地域の課題を解決

するなど、地域創生の核としての役割を果たすとともに、地域振興の担い手を輩出。高等教育において、博士人材等高度専門人材を養成する機能を強化

◆ 就職活動の早期化・長期化の影響により、修士課程・博士課程の学生が十分な研究時間を確保できず、大学における研究力の低下を招いているという指摘に対し、経済界は、修士課程・博士課程の学生の研究を奨励すべく、通年採用を一層活用し、大学院修了後の採用を拡充

◆ 初等中等教育では、個を尊重し、多様性や主体性、好奇心を育てる教育を実現

◆ 特定分野に秀でた児童・生徒の学びの場や、あらゆるレベル・分野で各々に最適な学びを提供

● 実質的な「飛び級」の推進(義務教育学校・中等教育学校の普及等)

● 学校外での高度な学びの機会拡大

◆ 文理分断からの脱却

● 高校段階からの文系・理系のコース分けの是正

● 大学入試では、探究的な学習など主体的な学びの成果等を評価する総合型選抜を主流にすることで、文理融合型の選抜が普及

◆ 探究活動等の拡充に向け、費用、人員等で産官学が連携

◆ 教育DXの推進

● エドテックを活用し、個別最適化された学習や協働学習を推進

● 教員の校務を効率化し、より創造的な指導に取り組める環境を整備

● ICTにより全国民に質の高い教育へのアクセスを保障し、地理的要因による教育格差を是正いつでもどこでも何歳でも学べるリモート教育の整備

◆ 中学入試、高校入試、大学入試において、個性を評価する入試が一般化することで、行き過ぎた偏差値教育を是正

目指すべき姿、政府・企業の役割

目指すべき姿

■ リカレント教育等の充実と円滑な労働移動の推進・定着により、日本全体の生産性が先進諸国トップクラスとなっている。付加価値の増大を伴って賃金総額が安定的に増加し、適度な物価上昇を前提に、実質賃金と個人所得がプラスで推移する好循環が実現している

■ エッセンシャルワーカーを含む多くの働き手が、企業の支援と自己啓発によってスキルアップに励み、雇用され得る能力(エンプロイアビリティ)を継続的に向上させ、自身の希望するキャリアを主体的に形成している

■ DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)が浸透し、多様な人材が、時間と場所にとらわれず、個性を活かしながらエンゲージメント高く働き、イノベーションを継続的に創出し、付加価値の増大に寄与している

出典:パーソル総合研究所「働く10,000人成長実態調査2022 20代社員の就業意識変化に着目した分析」(2022年8月)より経団連事務局が一部加工

希望する人事管理の方針

注:会社等に雇われている、 正規社員の回答を分析

出所:厚生労働省「新しい時代の働き方に関する研究会」 報告書 参考資料(労働者の働き方・ ニーズに関する調査について(中間報告) )

(万人)

14,000

12,000

日本人と外国人の推計値

日本人 外国人 総人口のうち外国人の占める割合(右目盛り)

12.0%

10.0%

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

0.0%

(年)

(万世帯)

1,400

1,200

専業主婦世帯と共働き世帯の推移

1,278

(分)

300

無償労働時間の国際比較

(週平均1日あたり)

1,000

800

600

400

517

28.8%

200

100

200 0

0 (年)

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

出所:厚生労働省「労働力調査」

出所:内閣府「男女共同参画白書 令和5年版 」

区分 導入手続き 適用労働者割合

(適用人数)

フレックスタイム制

労働基準法第32条の3 就業規則での規定、労使協定の締結 10.6%

(約293万人)

事業場外みなし労働時間制労働基準法第38条の2 労使協定の締結義務等はない。しかし、みなし労働時間が所定労働時間を超える場合労使協定を締結することが望ましく、協定を締結する場合みなし労働時間が法定労働時間を超える際は労働基準監督署への届出が必要。 7.6%

(約210万人)

専門業務型裁量労働制

労働基準法第38条の3 対象者個人の同意取得、労使協定の締結、労働基準監督署への届出 1.1%

(約30万人)

企画業務型裁量労働制

労働基準法第38条の4 労使委員会の設置・決議、労働基準監督署への届出、対象者個人の同意取得、労働基準監督署長への定期報告 0.2%

(約6万人)

高度プ□フェッショナル制度

労働基準法第41条の2 労使委員会の設置・決議、労働基準監督署への届出、対象者個人の

同意取得、労働基準監督署長への定期報告 0.005%

(1,340人)

出所:表は経団連作成。導入手続きについては厚生労働省「現行の労働時間制度の概要」、

フレックスタイム制・事業場外みなし労働時間時間制・裁量労働制の適用労働者割合については厚生労働省「2023年就労条件総合調査」(企業全体の全常用労働者のうち、期間を定めずに雇われている労働者(パートタイム労働者を除く。)が対象)、

高プ□の適用人数については厚生労働省「高度プ□フェッショナル制度に関する報告の状況(2024 年3月末時点)」から数値を引用、

フレックスタイム制・事業場外みなし労働時間制・裁量労働制の適用労働者数、高プ□の制度適用労働者割合については総務省労働力調査(基本集計、2023年度平均)をもとに厚生労働省「2023年就労条件総合調査」の調査対象範囲に準拠して経団連事務局が推計。

制度 あっせん 労働審判 裁判上の和解

概要 都道府県労働局の「紛争調整委員(労働問題の専門家で構成)」が紛争当事者の間に入り話し合いを促進。当事者双方が求めた場合、両者が採るべき具体的なあっせん案を

提示 裁判所の「労働審判委員会

(裁判官1名、労働審判員

2名で構成)」が調停による解決を試みる。調停が成立しなければ、解決案( 労働審判)を提示し、紛争の解決を促進 訴訟手続により当事者間の権利義務または法律関係の有無を判断し、法的解決を図る

「民事訴訟」において、訴訟の途中に話し合いにより解決を促進

利用件数

(解雇等の関連) 793件

(2023年度) 1,658件

(2023年) 584件

(2023年)

解決に要した期間

(中央値) 2.1か月 6.6か月 18.3か月

解決金の水準 平均値 1.6か月分 6.0か月分 11.3か月分

第1四分位数 0.5か月分 2.8か月分 3.6か月分

中央値 1.1か月分 4.7か月分 7.3か月分

第3四分位数 2.1か月分 7.7か月分 14.0か月分

低 高

出所:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.174 労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」

「労働政策研究報告書No.226 労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」裁判所「令和5年司法統計年報 1 民事・行政編」、厚生労働省「「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

◆ 円滑な労働移動の推進・定着に向けた諸制度の整備・拡充

● 健全な労働市場、デジタル技術を活用した民間雇用仲介事業者の一層の育成、政府と民間事業者による相互補完的な雇用のマッチング機能の強化・高度化

● 円滑な労働移動に適した雇用のセーフティーネットへの移行(モラルハザードが発生しないよう制度面での十分な配慮を前提とした再就職手当増額など、早期再就職へのインセンティブ付与をより重視した雇用保険制度改革等)

● ジョブ型雇用を最適に組み合わせた「自社型雇用システム」の確立と不断の検討・見直し(仕事・役割・貢献度を基軸とした人事・賃金制度の見直し・拡充 等)

● 働き方や年齢に中立な労働参加促進型の社会保障制度(P31参照)

◆ 有期雇用等労働者の活躍支援策の推進

• 同一労働同一賃金の徹底、不本意有期雇用等労働者と意欲と能力のある有期雇用等労働者の正社員登用(多様な正社員制度の活用等)

◆ 多様な人材(高齢者、若年者、ジェンダー、外国人等)の活躍支援策の推進

● 高齢者

• 「定年年齢の引上げ」や「定年・役職定年廃止」、退職金制度のあり方を含めた人事・賃金制度全体の再構築

• 副業・兼業や業務委託、NPO法人等での就業推進

● 若年者

• 若年者の就労ニーズを踏まえた採用方法の多様化の推進

• 明確なキャリアパスの提示、働き手本人の希望と企業のニーズを踏まえた配属・異動

• 付加価値の増大に資する企業内人材育成施策の拡充

• 若年層を含む優秀な社員を積極的に昇進・登用(抜擢人事の推奨)

◆ ジェンダーに関係なくライフイベント(婚姻・家事・育児・介護等)に取り組む社会

● 性別役割分担意識をはじめとするアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)の払拭

● 専業主婦世帯の減少・共働き世帯の増加と、多様化していく家族構成・家族観を踏まえた制度等の見直し(選択的夫婦別姓の導入、公的年金の第三号被保険者制度や所得税法上の配偶者控除の見直し(P31参照)、PTA活動等のあり方の見直し)

● 家事・育児・介護など生活関連支援サービスを安心・安全に任せることのできる、健全な生活サービス市場の形成と制度的支援

◆ ジェンダーに関係なくキャリアをつくることのできる職場

● 家族誰もが必要な育児・介護休業を取得してもキャリアを継続できる職場づくり

(とりわけ、男性が実質的に家事・育児を担える育休取得、育児期のワークライフバランス)

● ガバナンス(ボード)や業務執行における多様性の尊重(ジェンダーバランスの均衡)

● 多様性を意識した採用・育成・管理職登用

● 「年収の壁問題」の解消や男女間の賃金差異解消をはじめ、家族構成やライフイベントによって不利にならない評価方法に基づく評価・処遇制度の確立

◆ 外国人政策に関する基本理念・基本法の制定

● 国際的な人材獲得競争が激化する中、有為な外国人材が日本で働くことを選び活躍できる環境整備

● 外国人を単に「受け入れるか否か」ではなく、有為な人材を戦略的に「誘致する」

発想への転換、施策の確立

● 質と人数の両面で十分にコント□ールされた秩序ある受入れ

◆ データに基づき外国人政策を企画・立案する司令塔機能の設置

◆ 高度人材:ターゲットの明確化と戦略的誘致、在留資格取得の円滑化

◆ 現場人材:有為な人材の育成・定着を見据えて、在留資格「育成就労」から「特定技能2号」への円滑な移行とその支援、客観的なデータや透明性の高いプ□セスを通じた、在留資格「育成就労」と「特定技能」の対象分野や受入れ見込数の柔軟な変更

◆ 留学:幅広い国・地域からの留学生の受入れによる研究・教育現場・就職先での多様性確保

◆ 帯同する家族も含めたライフコースを通じた支援

◆ 多様な家族関係(同性婚・事実婚のパートナー)や価値観を包摂する制度設計

◆ 非定型的な業務を行うホワイトカラーを対象に、労働時間ではなく成果で評価・処遇を決められる、新しい労働時間法制を創設。原則を複線化

● 新制度は、既存の裁量労働制、高度プ□フェッショナル制度等を包摂

● 同制度の適用労働者はウェアラブル端末の活用などにより、簡素なかたちで健康を確保

◆ 不当な解雇に直面した労働者が十分な補償を受けられる環境を整え、

雇用のセーフティーネットを強化

◆ 雇用条件や企業特性(外部労働市場型の人事労務管理を行う企

業)等に応じた、労働契約の終了に関する考え方を整理したガイドラインを策定

日本※1 アメリカ※2

ホワイトカラーに占める時間規制の例外措置対象者割合 20.9% 54.7%

※1 日本のホワイトカラー労働者の割合は、「国勢調査就業状態等基本集計」における、管理的職業従事者、

専門的・技術的職業従事者(一部除く) 、事務従事者、販売従事者より推計。時間規制の例外対象者の割合は、

①「就労条件総合調査」における専門型業務・企画型業務の裁量労働制従事者、②「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況」における従事者、③「賃金構造基本統計調査」における「部長級」「課長級」の役職分類の従事者より推計(2020年データ)。

※2 アメリカのホワイトカラー労働者の割合・時間規制の例外措置対象者の割合は、米国国勢調査局実施調査

をもとに推計されたデータ(2023年データ)をもとに作成。

88

※1 総合的な国力の主な要素:外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力

※2 安全保障を目的とする制約は可能な限り対象を絞り、リスクに見合ったものとする一方、

米中G7が世界のGDPに占める割合

%

80 G7

70

60

50

40 米国

30

20

件

60

55

50

44.4 45

40

26 35

30

国家規模の紛争件数

59

10 中国

0

16.9 25

20

年 年

出所:世界銀行「GDP(current US$)」(2024年10月確認) 出所:ウプラサ紛争データプ□グラム(2024年10月)

東アジアにおける防衛支出のシェア

出所:防衛研究所「東アジア戦略概観2022」(2022年3月)

世界の貿易・投資に関わる新たな政策介入の件数

出所:ジェト□「世界貿易投資報告 2024年版」

件 WTOにおける紛争案件数

40 38

30

20

10

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年

出所:経済産業省「2024年版不公正貿易報告書―WTO協定及び経済連携協定・投資協定から見た主要国の貿易政策」(2024年6月)

名目GDPシェアの推移

出所:三菱総合研究所

◆ 国際ルール違反に対する毅然とした対応

:法の支配に基づく国際秩序を維持・強化するためには、国際ルールへの違反行為に対して、国際ルールに則って毅然と対応することで、グ□ーバル・ガバナンスの形骸化を防ぐとともに、違反行為の再発を抑止することが重要

• WTO貿易救済措置を積極的に活用/EPA・FTA貿易救済措置を活用

• WTO紛争解決手続を改革/EPA・FTA紛争解決手続を活用

◆ 新たな課題に対応した国際ルールの整備等

● 二国間・複数国間のルール整備等

:多国間のコンセンサス形成が困難な中では、複数国間・二国間でルールづくりを進めることが必要

• ヒト・モノ・カネの双方向の移動の円滑化に資するEPA・FTAの一層の拡大・深化。EPA・FTAは、適切な相手国を「選ぶ」ことができる点で経済安全保障を確保する上でも有効(CPTPPの拡大・深化、RCEP協定の深化、高水準の日中韓FTA、中東湾岸諸国・南米を中心とするグ□ーバルサウスとのEPA·FTA締結)

• AZECにおける政策協調、DFFT・AIに関するガバナンスの確立

● 多国間のルール整備等

• 「WTO 2.0」の構築

✓ 「自由で公正な貿易投資クラブ」(ルールに基づき行動する有志国)の推進(クラブ内

では内国民待遇を相互に付与)

✓ GATT21条の安全保障例外の見直し(安全保障の名目の下に実施される貿易制限措置の抑制、対抗措置を可能とする要件の設定)

✓ コンセンサスによる意思決定方式の見直し

● 「東京効果(Tokyo Effect)」 ※1の創出

:経済安全保障の要素をも取り込んだ強靭かつ自由で開かれた貿易投資体制のあり方をわが国

から発信することによって、ルールづくりをリードすべき

WTO 2.0への道筋イメージ

規律レベル

現状

◆ グ□ーバルサウスの国・地域別に方針を策定することが必要。連携を強化すべき重点国・地域を選定し、限られた政策資源を集中的に投下することが重要

◆ 上記方針に基づき、以下の施策を実行

● 総理等のトップ外交

:総理や大臣による外遊等により相手国・地域との対話や交流の機会を増大

● 官民フォーラムの開催

:相手国の経済発展戦略等の策定段階において、グ□ーバルサウスが直面している社会課題の解決のために提供可能な技術・製品・サービス等を紹介・提案する機会として開催

● 質の高いインフラシステムの展開

:相手国・地域の戦略・ニーズに見合った技術・製品・サービスを提供し、相手国と共に案件を形成。ODAプ□セスを一層迅速化。無償案件の割合を増加等。加えて、事業展開のための施設・設備の実装に向けた支援策を導入し、わが国企業によるリスク対応能力を向上

● 国際ルール・国際標準の形成

:インドやASEAN等のニーズをくみ取ったルールを国際的に展開。G7諸国等と共に形成するルールにグ□ーバルサウスの意見を反映。社会課題に応じた付加価値の提供を容易にするプラットフォームともなり得るもの

● 第三国との協力

:当該国・地域と密接な関係を有する第三国、日本と同様の課題を抱える第三国と協力し、グ

□ーバルサウスの市場を改革、資源等を共同調達等

● 人材の育成・交流

:グ□ーバルサウス諸国から日本への留学生・研修生の受入れを促進。グ□ーバルサウス各国のトップクラスの大学・研究機関との交流事業や共同研究等に技術協力のスキームを活用

◆ 外交力

● 同盟国・同志国との連携強化を通じて「自由で開かれたインド太平洋」を実現。同地域における日米韓・日米比・日米豪印等の複数国間の協力の取組みを相互に繋ぐことによって、自由で開かれた国際秩序を維持・強化

● 主要国との間で戦略的なコミュニケーションを確保(対立と融和のいずれにも陥ることなく、是々非々を貫くとともに、わが国が自由で開かれた国際秩序を志向していることを不断に伝達)。懸案事項の解決を通じて協力を推進

◆ 防衛力

● 防衛三文書に基づき防衛力強化を着実に推進。その際、国家安全保障戦略が掲げるように、「わが国を守る一義的な責任はわが国にある」、「拡大抑止の提供を含む日米同盟は、わが国の安全保障政策の基軸であり続ける」との基本的な原則を維持するとともに、特に東アジアにおける安全保障環境の変化に柔軟に対応できるよう、採り得る選択肢を広げておくことが重要

◆ 経済力・技術力

● 戦略的自律性の確保

• 食料・資源・エネルギー・医薬品等の特定国・地域への過度の依存を回避

✓ 供給源の多様化、生産技術の開発・改良、代替物資の開発、リサイクル等への支援、備蓄

• 基幹インフラの安全性・信頼性を確保

✓ インテリジェンスの強化を通じた高リスク設備の水際管理への転換

● 戦略的不可欠性の維持・獲得

• ‟small yard, high fence“の原則の下、技術分野の特定と重点的な投資を通じた先端技術の開発と技術流出の防止(育成と保護)

◆ 情報力

● 情報の収集・分析・伝達・保全等の全てに亘り強化。情報保全の基盤となるセキュリティ・クリアランス制度の活用等を通じた同志国間・官民間の情報共有の促進

● シンクタンクの設立を通じた経済安全保障に関する産官学共通のリテラシーの醸成

本来、FD2040の議論は、わが国の明るい未来を語りたいところですが、世の中を見渡せば、分断・対立がより一層深刻化し、混迷の時代を迎えようとしていると言わざるを得ません。その根底には、格差の問題に対する、人々の怒り、不安があるように思えてなりません。「衣食足りて礼節を知る」という言葉があるように、日々の暮らしが安定してこそ、人々は理性的な判断が可能となると考えます。

未来のために、我々は何をすべきなのか。繰り返し申し上げてきたキーワードは

「成長と分配の好循環」。まさにこういう時代に必要な言葉だと思います。持続的な成長なくして、我々の経済社会は成り立ちえません。しかしながら、成長だけですべてが解決するわけではないと私は考えます。分配の議論なくして、持続的な成長が成し遂げられないことも、繰り返し申し上げてきた通りです。

このFD2040での議論を通じて、経団連は、引き続き「成長と分配の好循環」の実現に正面から向き合い、取り組んでまいります。

コメント